En France, le terme « islamophobie » continue de faire débat malgré les multiples lois répressives et atteintes contre les musulmans français. Pour le journaliste Pablo Pillaud-Vivien, « il existe bel et bien aujourd’hui un phénomène massif qu’il est raisonnable de désigner comme une islamophobie ». Un terme qui « ne relève pas de la réfutation doctrinale, mais de la haine de groupe ». Zoom.

En France, l’usage du terme « islamophobie » continue de déchaîner les passions. Malgré les innombrables atteintes médiatiques, juridiques et parfois physiques, contre les musulmans français, un certain nombre de personnalités politiques se refusent ad vitam æternam d’utiliser ce terme.

Pourtant, selon le spécialiste du monde arabe, Alain Gresh, ce mot est apparu dès 1910 et, de nos jours, « il existe bel et bien aujourd’hui un phénomène massif qu’il est raisonnable de désigner comme une islamophobie », précise, dans un article, le journaliste Pablo Pillaud-Vivien.

L’islamophobie a une longue histoire

Malgré les définitions hasardeuses voir les complaisances affirmées ici et là, dans les médias français, « l’islamophobie ne relève pas de la réfutation doctrinale, mais de la haine de groupe ; ses ressorts ne sont pas du côté de la raison, mais de la passion destructrice ; il ne se nourrit pas de valeurs humaines, mais les consume », précise le rédacteur en chef du site Regards, Pablo Pillaud-Vivien.

Revenant sur l’historique d’une peur de l’autre injustifiée, le journaliste précise qu’une fois passés les relents nostalgiques (ou non) des razzias sarrasines et des Croisades, « la figure du musulman a été réactivée par la colonisation. Elle ne devient toutefois opérationnelle que dans les 30 dernières années. La peur du musulman se nourrit alors d’une double évolution ».

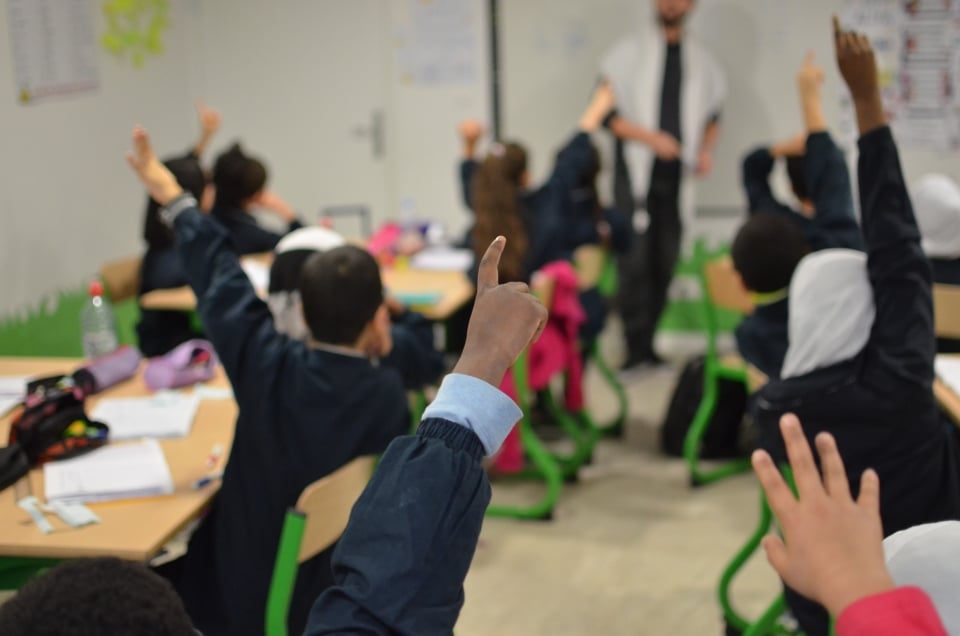

« D’une part, le passage d’une immigration de travail provisoire à une immigration d’installation pérenne. Elle fait de l’islam une « religion de France » au même titre que les confessions chrétiennes ou juives. D’autre part, le fait religieux musulman tend à devenir visible, comme tous les phénomènes communautaires de la période récente. »

L’Islam, la banlieue et la gauche

La visibilité des musulmans en France se trouve alors au centre des controverses récentes, où l’on tend à associer, de manière réductrice, Arabe à musulman, musulman à islamiste, et islamiste à terroriste. Cette évolution des représentations s’accompagne d’une lecture biaisée de la « crise des banlieues », territoires souvent habités par des populations issues de l’immigration musulmane.

« La peur des « classes dangereuses » et de l’islam se confondent alors dans une même dénonciation des « quartiers ». Cette représentation d’une jeunesse « inassimilable » a comme fonction de construire à l’intérieur de l’espace national un « autre » absolu. »

Lire sur le sujet : Islamophobie : l’essentialisation insidieuse des musulmans européens

Pourtant, même au sein de la gauche, pourtant autoproclamée défenseure de la jeunesse des quartiers populaires, la notion d’islamophobie reste sujette à controverse. Ses détracteurs disent redouter un retour en force du fait religieux en France, et s’arc-boutent sur une vision combative et anticléricale de la laïcité.

Figure du bouc émissaire

Pourtant l’urgence est là et la haine islamophobe se développe jusqu’au sommet de l’état. Pablo Pillaud-Vivienn souligne que « l’islamophobie qui se développe jusqu’au cœur de l’État impose une vigilance redoublée ».

Il cite notamment le philosophe Pierre Zaoui, qui indique que « La figure du bouc émissaire évolue vers une figure plus floue, plus flottante : l’Arabe, le musulman, le terroriste potentiel, le Rom, le Chinois, le travailleur des pays de l’Est européen, l’immigré pauvre ou l’étranger en général. »

A lire également :