De droite à gauche, Steven Duarte, Omero Marongiu et Hmida Ennaifer.

Au coeur de nombreux débats, souvent polémiques, la tendance du réformisme musulman tente d’émerger progressivement en France. Quelles sont les thèses poursuivies par ses promoteurs ? Quelles sont les spécificités du réformisme musulman en contexte francophone ? Les 29 et 30 septembre 2017, quelques-uns de ses initiateurs ont organisé un colloque à l’EHESS intitulé « Le réformisme musulman et son rayonnement francophone » pour tenter de répondre à ces interrogations et y présenter, à titre de vitrine,, quelques-uns des thèmes clés, des acteurs et des problématiques du réformisme musulman en France. Un colloque auquel a assisté la rédaction de Mizane Info. Dans un dossier exclusif proposé en deux parties, Mizane Info vous présente un compte-rendu détaillé du colloque. Une analyse critique de ces thèses sera publiée dans un second temps.

Compte-rendu détaillé et non exhaustif du colloque sur « le réformisme musulman et son rayonnement francophone / débat acteurs-observateurs » qui s’est déroulé les 29 et 30 septembre 2017 à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Les interventions de Asma Lamrabet (« La question des femmes en islam : penser le réformisme au sein de l’orthodoxie officielle ») de Hmida Ennaifer (« Le réformisme musulman au Maghreb : thèmes, personnages et approches »), de Ousmane Timera (« Aborder la cohérence du Texte coranique en contextes multiples ») le 29 septembre et l’introduction liminaire de Tareq Oubrou le 30 septembre, n’y figurent pas pour cause de non présence du rapporteur (Fouad Bahri). Des vidéos de ces interventions, annoncées par les organisateurs, combleront ultérieurement ce manque. Ce colloque a été préparé et réalisé à l’initiative de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISM) et du Laboratoire Pléiade de l’université Paris XIII. Il a été financé par le bureau des cultes sous la houlette du ministère de l’Intérieur et en partenariat avec le ministère de la Recherche et de l’Enseignement. Steven Duarte (voir statut défini ci-dessous) a été le responsable scientifique du projet, et président de séance. Omero Marongiu (Chercheur associé à l’Institut pour le pluralisme religieux et l’athéisme à l’université de Nantes, directeur pédagogique de l’ECLEE France) et Djuhra Benchir (aumônier militaire du culte musulman – ministère des Armées Paris Ecole militaire) sont les membres du comité organisateur et ont été présidents de séance, pour la journée du 29 septembre. Michaël Privot (Islamologue, docteur en langues et lettres, collaborateur scientifique à l’université de Liège) et Ousmane Timera (Diplômé de Sciences Po Paris, chef de projet et conférencier), ont été les présidents de séance de la journée du 30 septembre.

L’IISM a été fondée en 1999 sur une initiative ministérielle avec pour mission principale l’articulation entre le monde de la recherche sur l’islam et les sociétés du monde musulman, et le grand public. L’idée était de favoriser et diffuser les résultats de cette recherche pour toucher le plus grand nombre. L’IISM faisait appel au sein de l’EHESS à des chercheurs pour organiser des séminaires, des colloques et des formations doctorales. Depuis septembre 2016, le CNRS a trouvé cette expérience très intéressante et a décidé de s’associer avec l’EHESS ce qui a conduit à une augmentation du budget, du personnel ce qui nous permet de développer nos actions et nos missions. Son objet d’étude est l’islam en tant que fait religieux et l’Islam en tant que fait culturel et social dans lequel des non musulmans peuvent être intégrés (musulmans et non musulmans dans des pays non musulmans, juifs et chrétiens en terres d’islam, etc). Ce colloque s’est fait en lien avec le bureau central des cultes. L’IISM travaille de manière non organique mais régulière avec ce bureau via les appels à projets dans la recherche sur l’islam qu’il finance. « Vulgariser sans trahir », devise de Steven Duarte. Le but de ce colloque est de faire dialoguer observateurs et acteurs.

Intervention de Mohamed Haddad, islamologue, professeur à l’université de Carthage, auteur de l’ouvrage « Le réformisme musulman, une histoire critique » (édition Mimésis).

Le cadre scientifique pour l’étude de la période du réformisme

Mohamed Haddad a souligné le regain récent en France sur ce sujet du réformisme musulman évoquant les trois thèses déjà consacrées à ce sujet tout en regrettant le retard pris. Il a rappelé qu’il existait dans les sciences humaines deux manières d’aborder la question religieuse : celle qui est une extension du point de vue de Auguste Comte et Karl Marx et qui considère que la religion a été une étape dans le développement de l’humanité et que sa survivance est un résidu du passé. La seconde approche qui prolonge celle de Max Weber et Emile Durkheim tourne autour de la notion de métamorphose du religieux. La religion n’est pas considérée dans cette approche comme une étape mais une chose continue mais qui change de forme. On ne peut donc parler de réforme religieuse qu’en se mettant dans la seconde perspective et non dans la première. Faut-il par ailleurs parler d’exception islamique ? Certaines thèses avancent le fait que l’islam n’a pas besoin de réformes, qu’elle constitue la religion par excellence. D’autres thèses défendent une exception négative de l’islam, religion ne pouvant être réformée. « Je suis contre tous les discours des exceptions. Le réformisme est un paradigme à vocation universelle. Toutes les traditions religieuses peuvent être réformées, réinterprétés pour être adaptées à l’époque moderne profondément différente de l’époque médiévale. La notion de réforme n’est pas une notion religieuse, mais une notion historique et herméneutique, un paradigme à vocation universelle ». Haddad reconnait qu’il y a eu un mouvement de réforme islamique qu’il situe entre le 19e siècle et la moitié du 20e. La religion est confrontée à une période et un changement radicalement différent qui est celui de la modernité dans sa phase de mondialisation. La rencontre entre cette modernité capitaliste, scientifique, démocratique avec le monde musulman est ce qui définit le réformisme. C’est pour cela que l’on ne peut pas parler de réformisme islamique avant le 19e siècle. Les acceptations du terme « islah » (remettre en ordre, améliorer, terme traduit couramment par réforme, ndlr) que l’on trouvait avant cette période et que l’on retrouve dans le Coran étaient purement moralisantes. Le réformisme islamique n’est pas un projet de morale mais un projet de renouveau théologique et politique ». Mohamed Haddad a qualifié de faux la totalité du contenu de l’article « islah » dans l’encyclopédie islamique. La période du réformisme islamique classique se termine donc au milieu du XXe siècle car il y a eu à cette période l’émergence des mouvements nationalistes avec un changement de paradigme qui n’est plus basé sur une réforme religieuse mais une libération nationale. Le réformisme islamique classique s’est constitué en trois étapes générationnelles : une période de réforme étatique sous l’égide de l’expérience de Muhammad-Ali en Egypte et de l’expérience française importée par Rifaa Rafeh al-Tahtawi, un azhariste réformiste, ou de Kheyrddine en Tunisie. Paris notamment a joué un rôle très important à travers l’influence culturelle qu’elle a exercé sur les réformistes. Un réformisme activiste de personnes non forcément impliqués dans des projets de réformes étatique ou dynastique : Jamal Addine Al Afghani, Mohamed ‘Abduh. Un réformisme thématique d’individus ayant travaillé sur des thèmes précis extrêmement sensibles. Les ouvrages de Qassim Amin sur la femme, de Khalafallah sur le récit coranique allégorique ou d’Ali Abderraziq sur les fondements du pouvoir en islam ont ouvert des débats sur ces sujets.

L’enjeu de cette présentation est de montrer la diversité de l’islam à l’époque moderne, de sortir de l’amalgame fait entre tous les courants et de permettre théoriquement peut-être l’émergence d’un discours religieux en islam qui soit post-fondamentaliste, ce qu’on appelle l’islam politique. Il y a d’une part une mission scientifique et académique qui consiste à partir de l’histoire telle qu’elle est sans parti pris idéologique, qui est la mission de l’académicien, et d’autre part en tant que citoyen du monde interpellé par la situation actuelle de l’Islam. Il peut y avoir un autre discours sur l’islam que le discours dominant.

Mohamed Haddad a critiqué le caractère binaire de l’opposition des religieux et des modernistes soulignant qu’il existait beaucoup de nuances chez les uns et les autres. Il a lui-même distingué trois islams : l’islam traditionnel, l’islam réformiste et l’islam fondamentaliste et regretté l’amalgame fréquent qui était fait entre eux. L’islam traditionnel est celui des institutions comme Al-Azhar, un islam qui s’affaiblit de plus en plus. L’islam fondamentaliste se divise en deux : le fondamentalisme prémoderne wahhabite et le fondamentalisme post-moderne Frères musulmans. « Il n’y a aucun lien entre l’islam fondamentaliste et l’islam réformiste. L’islam fondamentaliste Frères musulmans n’est pas la continuation de l’islam réformiste et ce dernier n’est pas en rapport avec le wahhabisme. Aucun des réformistes musulmans ne se référait à Ibn Taymiyya pour une raison simple : ses ouvrages n’étaient pas imprimés et n’étaient pas disponibles dans les grandes institutions arabes comme Al-Azhar jusqu’aux années 1930. Dans les écrits des Frères musulmans, les réformistes sont présentés comme des personnes occidentalisées qui pervertissent l’islam quand eux-mêmes voulaient revenir à l’islam authentique. Le réformisme est donc un courant à part et qui a ses propres spécificités. Rachid Rida, auteur d’un ouvrage en trois tomes sur l’histoire du réformisme, qui sera plus tard influencé par le wahhabisme, est responsable de cet amalgame entre réformistes et Frères musulmans. Les ouvrages de Tariq Ramadan qui font le lien entre réformisme et Frères musulmans sont une pure absurdité historique ». Les Etats arabes modernes ont ensuite éludé la question religieuse qui n’était pas pour eux une question centrale. Il y aura néanmoins des initiatives individuelles de penseurs et d’auteurs de ce que l’on peut appeler un néo-réformisme qui se distingue du réformisme classique par le fait qu’il ne s’agit plus d’un courant mais de trajectoires personnelles et individuelles, néo-réformisme dont il difficile d’établir des critères du fait de la pluralité des approches personnelles. L’enjeu de cette présentation est de montrer la diversité de l’islam à l’époque moderne, de sortir de l’amalgame fait entre tous les courants et de permettre théoriquement peut-être l’émergence d’un discours religieux en islam qui soit post-fondamentaliste, ce qu’on appelle l’islam politique. Il y a d’une part une mission scientifique et académique qui consiste à partir de l’histoire telle qu’elle est sans parti pris idéologique, qui est la mission de l’académicien, et d’autre part en tant que citoyen du monde interpellé par la situation actuelle de l’Islam. Il peut y avoir un autre discours sur l’islam que le discours dominant. La question de l’islam moderne est une question plurielle et non à sens unique.

Intervention de Steven Duarte, maître de conférence en arabe à l’université Paris XIII, islamologue, spécialiste des réformismes de l’islam :

Le point de départ de sa recherche est le constat qu’il y avait pléthore d’auteurs arabes se revendiquant du réformisme muslih (celui qui accomplit l’islah), mujadid (adepte du renouveau, tajdid), etc. « Du wahhabisme aux Frères musulmans en passant par des auteurs modernistes, tous se revendiquent réformistes. Toute personne non initiée ne comprend par conséquent rien ». Steven Duarte a rejoint le point de vue de Mohamed Haddad sur l’absence de distinction et de discrimination observable dans certains écrits entre les différentes tendances de l’islam évoquées précédemment, en soulignant l’absence de légitimité d’un point de vue réformiste des auteurs se présentant comme réformistes mais qui considèrent que la religion a fait son temps. Steven Duarte a donc débuté sa recherche sur ce constat de confusion entre différentes chapelles se présentant comme réformistes et a essayé d’y remédier en proposant une typologie destinée à classifier ces tendances et à identifier comme telle ce qui relève du réformisme et ce qui n’en relève pas. Après un détour par l’histoire pour tordre le cou à l’idée reçue d’un déclin de l’Islam datant du Xe siècle et montrer que la civilisation islamique était florissante jusqu’au XVIIe siècle (Empires ottoman, safavide et moghol), Steven Duarte a souligné que le constat de crise déterminé par la rencontre avec l’altérité occidentale remontait entre le XVII et XVIIIe siècle et qu’il avait débuté en Inde et non dans le monde arabe. Ce constat a été formulée par la question : pourquoi les musulmans sont en crise et les non musulmans en réussite ?

Ce que l’on met dans le mot de sharia aujourd’hui n’était pas ce que l’on y mettait il y a 80 ans. Cette conception d’un retour à l’islam des salafs comme la norme de l’islam n’existait pas il y a encore 80 ans. Il y a eu une lutte féroce entre les groupes religieux wahhabites soutenus par le financement saoudien et les Frères musulmans pour l’obtention du monopole du discours islamique. Une confrontation remportée par l’Arabie saoudite

Cette question emblématique de l’interrogation réformiste va trouver deux réponses présentées schématiquement. Une réponse négative fondée sur le constat d’Empire perdu ou en déclin et à reconquérir sur la base d’une attestation de foi islamique par nature véridique. Une deuxième réponse viendra de la tradition réformiste tunisienne du début du 19e siècle qui va poser sur la base du même constat de crise les jalons d’une identité-projet consistant à reconnaître l’évolution de la science et de la civilisation humaine et à y puiser selon la sentence prophétique : « La sagesse appartient au musulman. Il l’a prend là où elle se trouve ». Les réformistes vont intégrer ces connaissances au paradigme islamique pour revisiter le patrimoine de l’Islam. Une réponse plus positive qui ne s’inscrit pas dans la confrontation mais dans la reconfiguration. Steven Duarte a critiqué l’approche réductrice et stigmatisante de ceux qui considèrent les réformistes comme des traîtres et a rappelé que ces derniers ne se sont jamais inscrits en rupture avec l’islam dont ils voulaient au contraire restaurer la grandeur. La première réponse est désignée par le docteur en langue arabe par l’expression de revivaliste, tirée de l’anglais revival, à l’image du retour aux pieux prédécesseurs, salafs salihs (ancêtres pieux). « Ce que l’on met dans le mot de sharia aujourd’hui n’était pas ce que l’on y mettait il y a 80 ans dans des universités comme Al-Azhar. Cette conception d’un retour à l’islam des salafs comme la norme de l’islam n’existait pas il y a encore 80 ans. Il y a eu une lutte féroce entre les groupes religieux wahhabites soutenus par le financement saoudien et les Frères musulmans pour l’obtention du monopole du discours islamique ». Une confrontation remportée par l’Arabie saoudite selon Steven Duarte. L’universitaire a ensuite présenté sa typologie établie en cinq points intimement liés et interdépendants : la reconnaissance d’une crise profonde traversée par l’Islam et le monde musulman. Si ce point est aussi partagé par les revivalistes, il prend une connotation différente chez les réformistes qui vont, pour tenter de surmonter cette crise, se différencier en diversifiant les sources de leurs emprunts à la fois islamiques et extra-islamiques, à l’instar de Malek Bennabi. Le second point est le respect et la considération de la normativité islamique, ce qui permet d’écarter tous les penseurs modernistes. Steven Duarte a néanmoins rendu hommage au travail de Mohamed Arkoun qui a forgé des concepts « qui nous guident » et « qui peuvent aider les musulmans mais qui ne s’inscrivait pas dans une posture réformiste ni dans un projet de réforme religieuse, mais dans un dépassement de l’islam ». Le troisième point est l’ouverture vers l’altérité, sous-tendue par une conception positive de l’altérité qui va permettre des emprunts susceptibles d’aider à la renaissance islamique. Le quatrième point est l’horizon d’attente, à savoir le public prioritairement visé par le discours réformiste, qui est le public musulman. « Ce qui est logique puisqu’il s’agit, à l’instar du travail de Tareq Oubrou, de changer les représentations et les perceptions collectives de ses coreligionnaires sur la tradition ». Le cinquième point est la maîtrise du langage, à savoir la connaissance approfondie de la langue arabe mais aussi du patrimoine historique de l’islam et de l’histoire des institutions musulmanes.

Intervention de Dominique Avon, professeur d’histoire contemporaine à l’université du Maine, auteur de plusieurs livres d’études comparés sur les religions, traducteur de l’ouvrage de Gamal Al Banna « L’islam, la liberté, la laïcité et le crime de la tribu des « il nous a été reporté » (édition l’Harmattan) :

« L’utilisation et la récupération du terme de islah par un certain nombre d’acteurs rend très confus l’analyse et difficile la typologisation, tout comme elle le serait d’autres expressions comme al islam al wassat (l’islam du juste milieu, ndlr) ». Dominique Avon s’est interrogé à partir de l’évocation du procès en Egypte d’un savant musulman jugé pour ses propos hostiles aux minorités religieuses sur le fait de savoir si des textes du code pénal égyptien peuvent se retourner contre des savants musulmans qui défendrait une interprétation coranique transmise par la tradition, en rappelant par ailleurs la centralité et l’influence de l’Egypte dans le monde arabe, par sa culture, sa démographie et par le fait que sa composante chrétienne est la plus importante des pays arabes. « Les savants musulmans du milieu du XIXe siècle découvrent une altérité qui leur pose plus de problèmes que les altérités précédentes ». Dominique Avon a rappelé que l’ouverture savante initiée un siècle auparavant à l’université Al-Azhar s’est clôt à partir des années 1950 pour écarter par la suite les sources exogènes. Falah Antoum et Mohamed ‘Abudh au début du XXe siècle sur la nature de l’Etat, la possibilité de séparer Etat et religion, la question de l’égalité des citoyens au-delà de la confession. Il en est ressorti « qu’il n’est pas possible de séparer le politique et le religieux tout comme il n’est pas possible de séparer l’esprit et le corps ». En 1911, au cours d’un congrès les Coptes défendirent l’idée d’un Etat sans aucune mention religieuse. « Une question encore d’actualité dans les Constitution égyptienne de 2012, 2014 et aussi dans la demande d’une députée pour que n’apparaisse pas la religion d’une personne sur sa carte d’identité ou du projet de loi sur le financement ou la restauration de lieux de cultes non musulmans soutenu par Ahmed Tayeb, mufti d’Al-Azhar », a-t-il ajouté.

Il a également souligné l’opposition religieuse entre les partisans d’une liberté de conscience sur la base du Pacte de Médine et ceux qui s’appuient sur des traités religieux justifiant la destruction des lieux de culte non musulmans, insistant sur le fait qu’aucune des deux tendances ne se référaient à l’histoire, s’appuyant sur des arguments juridiques anhistoriques et que l’histoire de l’Egypte était une succession de périodes de destructions et de reconstructions de lieux de cultes non musulmans.

Le rapport à l’autorité a été questionné : « Qui tranche dans les débats autour des rapports entre religion, source scripturaires de la Loi (shari’a) et autorité politique ? Est-ce le politique ou le religieux ? » Pour Rached Ghannouchi cité par Dominique Avon, c’est une autorité religieuse. Dans le cas d’une divergence entre deux autorités religieuses, qui tranchent ? Dominique Avon a cité le cas des printemps arabes. Ce cas a été condamné par certains avis religieux prohibant la désobéissance aux autorités politiques comme actes séditieux mais les Frères musulmans, qui défendent un Etat civil à référence religieuse, ont rappelé que la source du pouvoir est la oumma (communauté musulmane) et que toute oppression du peuple doit être condamnée. La référence à Qardaoui a été mentionnée, notamment sa déclaration à Tunis établissant que la référence ultime et propre à arbitrer les divergences en cas de conflit était la référence religieuse. Le cas du renversement du président Morsi qui a été condamné par Qardaoui mais validée par Ahmed Tayeb a mis en évidence les cas de mise en opposition de deux autorités religieuses. La question de l’altérité a été également abordée concernant le statut des athées, des minorités musulmanes (chiites ou sunnites) et surtout de l’égalité du rapport homme-femme comme acquis de la modernité. L’exemple tunisien récent sur l’héritage et le mariage des Tunisiennes avec des non musulmans, sa condamnation des autorités religieuses s’appuyant sur des versets du Coran et sa défense par ceux qui se sont appuyés sur l’article de la Constitution tunisienne reconnaissant le droit à la liberté de conscience, a été cité. L’enjeu étant de déterminer « ce qui est mis dans le terme de shari’a et de questionner la position des autorités religieuses lorsqu’elles postulent que les textes législatifs du Coran sont permanents et ne relèvent pas de l’ijtihad (effort intellectuel de compréhension et d’interprétation des Textes) ». Dominique Avon a rappelé que sa démarche était inductive, qu’elle partait des propos concrets débattus par les acteurs dans un contexte de crise de la pensée religieuse musulmane et qu’il l’inscrivait dans le thème de l’intégralisme, thème auquel toutes les traditions religieuses ont été ou sont confrontées comme la question de l’égalité en droit des hommes et des femmes en Israël, la séparation de l’autorité politique et religieuse à laquelle les bouddhistes sont confrontés en Birmanie.

Le rapport à l’autorité a été questionné : « Qui tranche dans les débats autour des rapports entre religion, source scripturaires de la Loi (shari’a) et autorité politique ? Est-ce le politique ou le religieux ? » Pour Rached Ghannouchi cité par Dominique Avon, c’est une autorité religieuse. Dans le cas d’une divergence entre deux autorités religieuses, qui tranchent ? Dominique Avon a cité le cas des printemps arabes. Ce cas a été condamné par certains avis religieux prohibant la désobéissance aux autorités politiques comme actes séditieux mais les Frères musulmans, qui défendent un Etat civil à référence religieuse, ont rappelé que la source du pouvoir est la oumma (communauté musulmane) et que toute oppression du peuple doit être condamnée. La référence à Qardaoui a été mentionnée, notamment sa déclaration à Tunis établissant que la référence ultime et propre à arbitrer les divergences en cas de conflit était la référence religieuse. Le cas du renversement du président Morsi qui a été condamné par Qardaoui mais validée par Ahmed Tayeb a mis en évidence les cas de mise en opposition de deux autorités religieuses. La question de l’altérité a été également abordée concernant le statut des athées, des minorités musulmanes (chiites ou sunnites) et surtout de l’égalité du rapport homme-femme comme acquis de la modernité. L’exemple tunisien récent sur l’héritage et le mariage des Tunisiennes avec des non musulmans, sa condamnation des autorités religieuses s’appuyant sur des versets du Coran et sa défense par ceux qui se sont appuyés sur l’article de la Constitution tunisienne reconnaissant le droit à la liberté de conscience, a été cité. L’enjeu étant de déterminer « ce qui est mis dans le terme de shari’a et de questionner la position des autorités religieuses lorsqu’elles postulent que les textes législatifs du Coran sont permanents et ne relèvent pas de l’ijtihad (effort intellectuel de compréhension et d’interprétation des Textes) ». Dominique Avon a rappelé que sa démarche était inductive, qu’elle partait des propos concrets débattus par les acteurs dans un contexte de crise de la pensée religieuse musulmane et qu’il l’inscrivait dans le thème de l’intégralisme, thème auquel toutes les traditions religieuses ont été ou sont confrontées comme la question de l’égalité en droit des hommes et des femmes en Israël, la séparation de l’autorité politique et religieuse à laquelle les bouddhistes sont confrontés en Birmanie.

Parole aux invités :

Hicham Abdel Gawad, ex-professeur de religion belge licencié, a questionné Steven Duarte sur ce qu’il pensait des typologies distinguant réformismes modernistes et réformismes involutifs de retour aux sources. Ce dernier a réaffirmé sa volonté de dépasser ce type d’écueil et de souligner la spécificité du courant réformiste tout en lui reconnaissant une diversité de tendances. Parmi elles, Steven Duarte a cité la tendance coraniste (tendance ne se référant qu’au Coran et considérant la tradition prophétique – sunna – comme non fiable en raison de la présence de hadiths apocryphes ou forgés, ndlr) en y plaçant des figures comme Gamal Al Banna et Mohamed Talbi, une tendance conservatrice en citant l’exemple de Tareq Oubrou et une tendance libérale au sens philosophique qui n’hésitera pas à interroger les textes fondateurs dont participe Muhammad HalafAllah. La personne gérant le site d’Abdennour Bidar a questionné les intervenants sur l’absence constatée de réforme des pratiques religieuses en accord avec les libertés individuelles. Mohamed Haddad l’explique par le fait que cette question n’est pas prioritaire dans des sociétés où il n’y a pas d’égalité entre hommes et femmes, ni même de citoyenneté. Cyril Moreno a évoqué que les travaux des coranistes impactaient directement cette question. Steven Duarte a ajouté que certaines pratiques que l’on trouve au sein du courant des féministes « islamiques » avaient elles-aussi impacté la réforme du culte avec l’exemple d’Amina Wadud qui avait accompli une khotba al jumu’a (prêche de la prière du vendredi) et avait dirigé la prière mixte aux Etats-Unis devant des hommes et des femmes voilées et non voilées. « Toucher au culte est très difficile, c’est véritablement le dernier rempart ». Interrogé sur les conflits entre religion, droit civil et pouvoir religieux, Dominique Avon a comparé l’exemple israélien où l’inégalité hommes/femmes persiste sur le divorce et les sociétés occidentales où la séparation entre religion et politique a été accompli au prix d’un processus très long. Martine Cohen a questionné les frontières du Nous communautaire pour se demander où s’arrêtaient-elles et qui détenait l’autorité religieuse et l’autorité politique dans ce Nous. Abdelhaq Nabaoui du CRCM s’est interrogé : est-il possible de définir le réformisme dans la mesure où chaque groupe essaie de s’approprier ce qualificatif et d’en exclure les autres ? Que réforme-t-on et en se basant sur quoi ? Est-ce les Textes sacrés par nature immuable ?

Abdelhaq Nabaoui a montré par quelques exemples la faiblesse de la distinction établie par Mohamed Haddad entre islam traditionnel, islam réformiste et islam fondamentaliste et la continuité qu’il existait entre ces formes à travers le cas des cadres Frères musulmans formés à Al-Azhar ou celui de Hassan Al Banna qui se revendiquait du soufisme et du salafisme, soulignant l’absence de séparation étanche entre ces trois islams. Mohamed Haddad s’est défendu par le recours à la méthodologie sociologique wébérienne de l’ideal type tout en reconnaissant que ce modèle perdait de sa précision lorsqu’il était appliqué à des cas individuels. Il a eu également recours à une rhétorique intentionnaliste sur Hassan Al Banna selon laquelle ce dernier n’aurait pas eu besoin de fonder sa confrérie si l’islam traditionnaliste correspondait à ses attentes ! Dominique Avon a également évoqué le cas d’Ahmed Tayeb, de ses orientations soufies et ash’arites et de son combat contre l’islam à la fois salafiste et fondamentaliste Frère musulman, ainsi que ses efforts pour revivifier l’ash’arisme au sein d’Al-Azhar avec l’organisation d’un colloque international sur ce sujet avant le coup d’Etat égyptien contre le président Morsi. Une position qualifiée d’emblématique d’un islam traditionnel contre le réformisme et contre le fondamentalisme. Mohamed Haddad a également fait remarquer que « Muhammad al Ghazali avait fini par prendre ses distances avec les Frères musulmans peut-être parce que sa formation initiale à l’ash’arisme l’empêchait d’aller jusqu’au bout d’un engagement Frère musulman ». Il a regretté l’absence de chaire de théologie musulmane en France qui ne permet plus à beaucoup de distinguer des différences historiques majeures et anciennes entre par exemple la théologie salafiste et ash’arite. Omero Marongiu-Perria a souligné la grande complexité des positions de chaque auteur au sein de chaque tendance mais aussi le fait que les recherches dans le réformisme étaient très récentes et la difficulté qu’il y avait à aborder des œuvres foisonnantes, parfois colossales avec des centaines d’ouvrages à dépouiller pour un seul chercheur et la difficulté pour des chercheurs non-arabisants à accéder à des travaux de première main.

Questions du public : Une interrogation majeure formulée par divers intervenants est revenue à plusieurs reprises : quelle est la définition claire du réformisme ? que faut-il réformer et comment ? L’islam, les textes, les pratiques ? Une interrogation laissée sans réponse claire. D’autres questions ont été posées sur le réformisme. Le réformisme doit-il s’institutionnaliser ou demeurer le fait d’individus dialoguant dans un mouvement ? Dominique Avon a souligné pour sa part la difficulté pour les chercheurs de travailler sur certains matériaux comme la langue arabe ou des documents politiques indisponibles comme le Pacte de ‘Umar ibn Abdelaziz, du fait de leur anhistoricité. Le cas particulier du Maroc, qui conjugue autorité spirituelle et temporelle à travers le statut de Commandeur des croyants du roi a été souligné dans les échanges avec le public, un cas national et non exportable selon Mohamed Haddad. Ce dernier a émis des réserves et des critiques sur la notion de versets constants (thawabit) dans le Coran s’interrogeant sur ce qui peut être défini « une fois pour toutes » comme tel. Il a cité des exemples de versets injonctifs (amr) impliquant un commandement coranique comme l’impôt (djizya) prélevé sur les non musulmans ou les règles relatives à l’héritage. Il critique le recours à l’historicité ou l’anhistoricité des versets de savants comme Qardaoui suivant le contexte et la position des acteurs à l’instar de la djizya. Parlant à ce sujet d’une « hypocrisie », il prescrit ou d’attribuer dans une fidélité grammaticale aux textes le statut injonctif des textes comportant un « amr » (ordre ou injonction) ou d’ouvrir la réflexion sur l’activation ou la désactivation de certains versets comme celui prescrivant de couper la main des voleurs, soulignant la difficulté même pour un fondamentaliste de revendiquer l’application de ce type de versets législatifs et la percée du réformisme, malgré soi, justifiant en ce sens l’intérêt du réformisme.

La vision du réformisme n’est pas neutre, elle est positive. Que faut-il réformer ? Celui qui envisage de réformer l’islam n’aura pas la même position que celui qui veut réformer la société. D’autres voudront réformer la pensée musulmane qu’ils distingueront de l’islam, d’autres encore le Coran (…) à partir d’un critère qui est celui de l’époque, avec derrière, l’Occident et la modernité

L’intervention d’une femme marocaine qui s’est présentée comme n’ayant pas de statut universitaire ou dans la recherche a recadré l’expression consacrée par les intervenants de « rencontre du monde musulman avec la modernité ou l’altérité », par ce qu’elle fut historiquement : une politique d’agression militaire et politique de l’Occident obligeant le monde musulman à une adaptation à cette présence étrangère britannique en Inde ou française dans le monde arabe. L’intervenante a rappelé qu’en réalité le monde arabe s’était toujours adapté aux différentes présences endogènes auxquelles il fut confronté avec l’exemple du prêt à intérêt ou usure (riba) formellement interdit en islam mais qui fut pratiqué par des musulmans dans différents contextes. Elle a néanmoins nuancé cette position en citant l’exemple du Maroc où une réforme de la moudawana (code de la famille) visant à restreindre la polygamie avait été fortement contestée par une société marocaine encore très attachée à l’islam contrairement aux sociétés occidentales largement sécularisées avec une institutionnalisation de la séparation entre Etat et religion. Ousmane Timéra a questionné les intervenants sur les enjeux scientifiques et idéologiques de la recherche sur l’islam et le monde musulman, les deux étant liés, les questions soulevées par la recherche étant déterminées par un contexte. Le fait de définir qui appartient au réformisme et qui n’y appartient pas répond à un certain nombre d’enjeux. Ousmane Timéra estime que la question de savoir qui appartient ou pas au réformisme est une question superficielle du point de vue de ceux qui agissent. Du point de vue de la recherche, la détermination de critères sera constamment soumise à une critique qui établira ses propres critères. La distinction entre observateurs et acteurs a également été questionné, « si tant est qu’un observateur n’est pas non plus un acteur ». La vision du réformisme n’est pas neutre, elle est positive. Que faut-il réformer ? Celui qui envisage de réformer l’islam n’aura pas la même position que celui qui veut réformer la société. D’autres voudront réformer la pensée musulmane qu’ils distingueront de l’islam, d’autres encore le Coran estimant que certains versets concernent des situations qui n’existent plus aujourd’hui, donc à partir d’un critère qui est celui de l’époque, avec derrière, l’Occident et la modernité. « L’ambiguïté du réformisme porté par Mohamed ‘Abduh permet que les laïcs et les fondamentalistes se réfèrent à lui » selon un paradigme d’adaptation des références à la société qu’on ne se met pas à dos, pour améliorer la situation.

Ousmane Timéra parle d’un post-réformisme qu’il définit comme une attitude de double remise en cause : celle de la manière dont les fouqahas (juristes, spécialistes du fiqh, droit et jurisprudence islamique, ndlr) ont interagit avec les Textes (Coran et sunna, ndlr) et celles dont les occidentaux ont interagi avec la modernité, attitude consistant à un dépassement de ces deux tendances. « Le fait de comprendre la lettre coranique avec l’interprétation qu’en ont fait les fouqahas est problématique » dit-il en relevant que cette prescription par les fouqahas impériaux relevait d’une dimension politique et non islamique.

Le chercheur doit être capable de distinguer ce qui relève de l’interprétation, le contexte (sociologique, politique, idéologique) et la référence, dans un aller-retour permanent. Omero Marongiu a souligné dans le sens de Mohamed Haddad que la notion d’invariants juridique était le fait de docteurs de la Loi qui à un moment donné stipulaient qu’une chose était telle et pas autrement jusqu’à ce qu’un autre docteur de la Loi montre qu’il en était autrement. Martine Cohen a souligné l’importance de ces lieux de débats à l’instar de l’Académie française de la pensée islamique, lieux d’institution informels mais visibles, comme impératif stratégique pour le réformisme, tout comme l’arraisonnement des sciences humaines à cette approche réformiste. Une intervention du public a souligné le fait que le débat sur l’islam avait été cloisonné par les institutions religieuses et qu’il fallait un cadre défini pour aborder la question du réformisme musulman avec pareillement à ce qui a été évoqué précédemment, la création d’une institution. Une autre intervention a dénoncé l’islamisation de l’histoire et la sacralisation de l’ensemble de la tradition dont une partie est une production humaine (fiqh), appelant à une désislamisation de cette tradition. Une prise de parole a mis en avant le caractère de « désuétude » de certaines presc+riptions coraniques comme l’amputation de la main du voleur qui n’est plus revendiquée par aucun mouvement fondamentaliste, en soulevant cette question : qu’est-ce qui permet de considérer certains versets comme étant de facto caducs et d’autres comme étant intangibles, notamment sur les règles de l’héritage ? Qu’est-ce qui différencie dès lors un réformiste d’un traditionnaliste ou un fondamentaliste à partir du moment où aucun d’eux ne revendique l’application de ce verset ? Cédric Baylocq, anthropologue, professeur assistant à l’Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l’université Mundiapolis à Casablanca, chercheur associé au Centre Jacques Berque à Rabat (Maroc) et co-auteur du livre « Profession Imam » a fait référence au dynamisme des recherches sur le réformisme musulman en Asie du sud-est, en Allemagne et aux Pays-Bas, évoquant le cas indonésien où certaines contributions réformistes avaient pu surgir en réaction à la poussé wahhabite dans leur pays en s’inspirant d’une approche mystique, poétique et réformiste. Une autre intervention a souligné la contribution et l’éclairage que les approches profanes pouvaient apporter sur les textes religieux tout en évoquant la difficulté à concilier ces deux approches auprès des fidèles.

Intervention de Hicham Abdel Gawad, ex-professeur de religion islamique en Belgique, diplômé en sciences des religions à l’université catholique de Louvain, formateur au fait religieux et auteur du livre « Les questions que les jeunes se posent sur l’islam » (édition La boîte à Pandore) :

« Je ne suis pas spécialiste de la question du réformisme et je ne me considère pas comme réformateur. Je suis venu partager une partie de mon itinéraire car c’est ce qui m’a été suggéré et les questions auxquelles j’ai été confronté durant mon parcours de professeur de religion islamique en Belgique qui a duré huit ans. En Belgique, les cours de religion existent dans les écoles publiques. Un élève peut choisir un cours parmi les religions qui sont reconnues par l’Etat belge qui est neutre mais non laïc ou un cours de morale non confessionnel. Un parcours intitulé « De la jeunesse à la jeunesse » qui fera le constat d’un certain nombre de choses observées durant ma jeunesse vers l’âge de 17/18 ans jusqu’aux questions que ces mêmes jeunes se posent aujourd’hui avec la possibilité pour la théologie islamique d’y répondre ou pas. J’ai eu le malheur d’être passionné de pensée religieuse sauf que je suis né en France. J’ai fini par partir en Belgique. Avant cela, j’ai été noyé dans un océan de discours relatif à la religion. Etant donné qu’il n’y a pas de cours de religion en France, je ne pouvais pas en débattre dans un cadre scolaire avec un professionnel formé pour répondre aux questions. J’ai donc chercher mes réponses ailleurs. En premier lieu à la mosquée ».

Une anecdote racontée dans son livre fait référence à une injonction de porter la barbe qui lui a été signifiée par un fidèle pour se distinguer des femmes, et son scepticisme sur le fait qu’une barbe le rapprocherait ou non de Dieu et qu’un simple bouc suffisait à le distinguer d’une femme. Cette situation de mise en accusation de son opinion par rapport à une prescription prophétique l’avait, dit-il, tétanisé. Cette première expérience a soulevé selon lui l’un des problèmes des discours religieux qui est l’argument d’autorité. « Le Prophète est brandi comme un épouvantail qui empêche le raisonnement ». Ne trouvant pas son compte à la mosquée, Hicham raconte s’être rendu dans des librairies « dites islamiques ». Il évoque un « livre » arabe traduit en français d’un « Abou blabla » citant un avis où celui qui insulte Dieu doit être mis à mort. « Ce sont des discours qui ont circulé » comme un passage d’un livre sur l’abandon de la prière selon lequel un musulman qui ne prie plus peut-être mis à mort. « Je vous demande de vous mettre dans la tête d’un garçon de 16/17 ans qui va lire ce genre de livre et qui n’aura pas les moyens de les déconstruire ». Une heureuse rencontre avec « Mustafa », musulman pratiquant, décrit comme ayant une barbe de « deux kilomètres » et un qamis (robe de prière), priant 5 fois par jour « sauf que lui disait des choses intelligentes ». L’homme le rassure sur la miséricorde de Dieu qui ne voue pas de fidèle au châtiment pour une barbe. Même chose sur les billevesées de certains sur l’interdiction de lever les mains au cours d’une invocation. « Quelque part il avait initié en moi le courage de questionner, il m’a sorti de cette dépendance absolue à l’argument d’autorité ». « Il ne les déconstruisait pas » mais il incitait à réfléchir. Sur l’eschatologie, le retour de Jésus et du Mahdi (descendant du Prophète annoncé comme leader religieux et dont la venue à la fin des Temps est synonyme de rétablissement du droit et de la vérité, ndlr), la réaction de Mustafa était : « Ce sont des bêtises, il n’y a pas de retour de Jésus ni de venue du Mahdi », en référence aux lectures messianiques que l’on trouve dans l’univers islamique et qui, selon lui, ne remontait pas au Prophète. « Cela m’avait profondément bouleversé car il y avait énormément de hadiths surtout sur le retour de Jésus considéré comme authentiques ». « Est-on sûr de ce que l’on dit que l’on sait de l’islam ? » poursuit Hicham Abdel Gawad. « Admettons que cette doctrine a été inventée de toutes pièces ; alors qu’est-ce qui ne l’est pas ? ».

Pour les Arabes du VIIe siècle, l’idée d’un esprit qui irait enfanter une Vierge cela ne marche pas. Pour eux s’il y a eu enfant, c’est qu’il y a eu un mâle et une femelle. Quelque part, ce n’est pas complètement absurde car ailleurs le Coran critique la filiation divine de Jésus et l’argument développé est comment voulez-vous qu’Il (Dieu) ait un enfant alors qu’il n’a pas de femme

La seconde rencontre qu’il qualifie de « meilleure des pires rencontres » était avec un certain Mohamed d’une érudition importante, issue « de l’approche historico-critique et de données textuelles, d’archéologie, d’anthropologie qui me semblait d’une solidité telle que je n’en avais pas vu auparavant ». « Avant c’était des conflits d’opinions ». Avec cet homme, « on fait de l’histoire ». « Pour lui, l’idée de miracle relatée dans le Coran n’a pas de sens, ce sont des métaphores. Dieu ne va créer des lois physiques pour les violer ensuite lui-même ». Concernant l’amour du Prophète qu’on doit aimer plus que nos parents, sa réaction était : « Je n’aime ni ne déteste Muhammad. Je crois à son message. » « Par rapport à la naissance virginale, miraculeuse, lorsque pour lui le Coran va dire que l’Esprit présenté à Marie sous la forme d’un homme bien constitué, même si on ne nous raconte pas ce qui s’est passé après, c’est clair ! ». (Rires dans la salle). Pour les Arabes du VIIe siècle, l’idée d’un esprit qui irait enfanter une Vierge cela ne marche pas. Pour eux s’il y a eu enfant, c’est qu’il y a eu un mâle et une femelle ». « Quelque part, dira Hicham Abdel Gawad, ce n’est pas complètement absurde car ailleurs le Coran critique la filiation divine de Jésus et l’argument développé est comment voulez-vous qu’Il (Dieu) ait un enfant alors qu’il n’a pas de femme ». « Jusqu’à aujourd’hui j’ai un peu de mal avec cela (…) Cela secoue pas mal ». Il décide, à la suite de cela, de faire des études de sciences des religions en Belgique, ensemble de discipline des sciences humaines qui font l’interface avec la théologie pour enseigner la religion avec cette approche : comment les jeunes se représentent les objets théologiques de leur religion ? « J’ai un problème avec la réforme, j’estime que les débats sur la réforme monopolisent tellement l’espace qu’on ne se pose plus les questions des premiers concernées », les jeunes. Hicham Abdel Gawad évoque des exemples de représentation de Dieu par les jeunes du primaire et les décalages entre les discours théologiques et ces représentations, ainsi que leurs interrogations.

« Comment Jonas mangeait et respirait dans la baleine, pourquoi la baleine ne l’a pas digéré ? », des interrogations qui « mettent à plat les discours islamiques classiques », « la question derrière la question est celle de l’intelligibilité du miracle, face à une posture de type doctrinale et religieuse qui contredit le bon sens scientifique ». « Le terme mou’jiza (miracle) a une racine qui signifie « déposséder l’autre d’un moyen » ». « Je dépossède l’autre du moyen de me contredire », c’est un défi qui est lancé par Dieu aux humains. L’idée de causalité et de lois naturelles n’allait pas de soi dans l’ancien monde, (Ghazali), « ce à quoi Averroès répondra que nier l’idée de causalité c’est nier l’idée de connaissance » de prédiction. « Il faut expliquer la possibilité pour Dieu de suspendre les lois naturelles » à ces jeunes. La question de l’autorisation coranique de battre sa femme et la gestion par Hicham Abdel-Gawad de ce questionnement par le recours à la tradition apologétique sur le siwak (bâtonnet dont l’usage est destiné à la purification sanitaire des dents) et la symbolique physique de la désapprobation, notion difficilement compréhensible pour des jeunes avec au fond l’interrogation de l’asymétrie du droit de l’un sur l’autre et l’absence de réciprocité de corriger l’époux pour l’épouse. « Quelle que soit l’idée que l’on se fait de la réforme, que ce soit la réforme radicale, le fiqh des minorités ou la méditation du Coran, tant que l’on ne s’appuiera pas sur une esthétique de la perception des discours islamiques chez les jeunes, le discours ne passera pas. J’appelle à travailler avec ces jeunes, avec leur représentation, avant d’aller plus loin. Commençons par réformer ce qui ne fait plus sens pour les jeunes. » Omero Marongiu souligne l’intérêt de la présentation de Hicham Abdel Gawad qui aborde le problème de la massification du savoir religieux « sans aucun filtre » avec les représentations des jeunes de la religion, d’eux-mêmes, du rapport à l’autre et du cadre global de la société.

Interaction avec le public :

Hicham Abdel Gawad a souligné que la séparation entre religion et politique n’est pas aussi stricte en Belgique qu’en France. Il y a un monopole des chefs de culte sur l’enseignement qui y est donné. L’Etat veille malgré tout au grain. Les laïcs belges espèrent « virer » les cours de religion des écoles pour les remplacer par des cours de philosophie morale. Il n’y a pas de lien direct entre enseignement universitaire des sciences de la religion et enseignement des cours de religion à l’école. Hicham Abdel Gawad a également expliqué les raisons conceptuelles pour lesquelles il ne se définissait pas comme un réformiste. « Réformer c’est redonner sa forme à ce qui a été déformé ce qui soulève des questions relativement insoluble. Il faudrait déterminer qu’est-ce qui a été déformé, par qui, quand, pourquoi, comment. Cela présuppose surtout l’idée d’une forme initiale. Etant féru d’approches historico-critiques, l’idée qu’il y aurait une forme initiale de l’islam ne fait pas sens pour moi. La différence entre forme initiale ou originelle et forme pure n’est pas énorme. Postuler l’idée d’un islam pur revient à postuler l’idée d’un islam impur et les impuretés, on les purifie ou on s’en débarrasse. Ce que je propose est de marier les sciences de la religion qui servent à déconstruire avec la théologie qui sert à construire ou à reconstruire. Un discours fanatique est un discours religieux qui a perdu le lien avec la réalité. Le discours scientifique va permettre de rétablir le lien avec la réalité. C’est ce qui se fait avec la théologie catholique à l’université de Louvain. Aucun théologien catholique ne vous fera d’exégèse de l’Evangile en partant du principe que c’est Marc ou Matthieu qui l’a rédigé. Une fois que les bases historiques sont posées, la théologie peut être abordée. C’est un croire qui repose sur un savoir. J’appelle à la même chose dans l’univers de pensée islamique. Ce mariage n’est pas seulement une nécessité épistémologique mais également pratique. Mais l’esprit critique ne suffit pas dans l’enseignement du fait religieux car l’esprit critique peut renforcer les théories du complot comme l’a montré l’affaire Charlie Hebdo. Il faut une démarche de connaissance. Par le biais de questions multiples on peut arriver à pousser les jeunes jusqu’aux limites de ce qu’ils croient savoir pour construire ensuite. Je déconstruis ce que tu crois savoir et je reconstruis un autre type de connaissance. » Une femme psychologue et féministe a interpellé Asma Lamrabet sur sa distinction entre fiqh et droit positif en estimant pour sa part qu’il ne fallait pas se situer sur le terrain religieux pour faire évoluer les droits sociaux.

Asma Lamrabet : « Le fiqh est une codification du droit musulman. C’est là où l’on va trouver des discriminations contre le droit des femmes. Mais le fiqh dans sa version initiale est plus flexible et intéressante car on peut y piocher des éléments toujours valables aujourd’hui. Par exemple, le code de la famille au Maroc. L’islam étant incontournable encore aujourd’hui et plus qu’hier dans nos sociétés, il est tout à fait légitime d’y puiser des pratiques toutes à fait adaptables à notre époque. Dans l’ancien code de la famille, l’époux était le chef de la famille. Tout le monde pensait que c’était un principe coranique. Moi je demande aux théologiens de sortir un verset coranique où il est écrit que le mari est le chef de la famille. Cela n’existe pas. C’est donc bien la jurisprudence qui l’a établi, puis le Code napoléonien. Une vision réformiste des textes a permis de puiser dans d’autres versets coraniques pour établir que les hommes et les femmes sont égaux et co-responsables dans la prise en charge de la famille.

Les valeurs coraniques sont compatibles avec les valeurs universelles. Ce qui va à l’encontre de la justice n’est plus de l’ordre du religieux car Dieu est Juste. Le Coran possède une dimension humaniste très importante et très intéressante pour la question du genre, qui est une conception égalitaire du Coran

Même chose pour la tutelle juridique qui a fait divergence dans les écoles juridiques avec Abou Hanifa pour lequel elle n’était pas obligatoire. Le Maroc est un pays malikite qui est très rigide sur cette question dans le cas notamment du mariage qui implique un wali (tuteur) pour la femme. La législation marocaine est tout de même passée outre en s’appuyant sur l’école d’Abou Hanifa. L’argument théologique est donc important à utiliser. Mon approche consiste à changer complètement de cadre de référence. L’approche des traditionnalistes a été de s’appuyer sur quelques versets du Coran sur la question de l’héritage des femmes basés sur l’idée de l’autorité de l’homme, du fait qu’il subventionne le foyer et qui justifie tout y compris sur la question de l’héritage ou du double témoignage de la femme contre un seul témoignage pour l’homme. Cette approche a été le seul cadre des traditionnalistes pendant des siècles. Toute la dimension éthique de l’islam a été marginalisée. Les valeurs coraniques sont compatibles avec les valeurs universelles. Ce qui va à l’encontre de la justice n’est plus de l’ordre du religieux car Dieu est Juste. Le Coran possède une dimension humaniste très importante et très intéressante pour la question du genre, qui est une conception égalitaire du Coran. Les trois critères coraniques d’évaluation d’un être humain n’intègrent pas le sexe. At-taqwa, qui est l’intégrité morale d’une personne ; al ‘ilm (la connaissance) et al ihsan (le bel-agir). Tout ceci nous impose de changer radicalement de référence ».

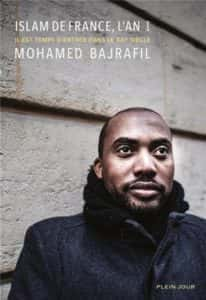

Intervention de Mohamed Bajrafil, linguiste, théologien, secrétaire général du Conseil théologique musulman de France et auteur de l’ouvrage « Islam de France, l’an II» (éditions Plein jour) :

Après avoir souligné le fait que la question du réformisme faisait l’objet de débats informels entre lui-même, Steven Duarte et Omero Marongiu, Mohamed Bajrafil a ajouté qu’il partageait les propos précédents de Asma Lamrabet sur le fait qu’on ne peut pas venir de nulle part auprès des fidèles et leur imposer une manière de voir les choses. « Il y a un accord commun sur le fait qu’à partir de la chute de Bagdad, on n’a plus vu de mouvement de progression de la chose fiqhique ou shari’aïque. Ceux qui ont traité la question de la codification nous disent qu’à partir de là on est plutôt dans un mimétisme. Les jeunes auxquels je suis confronté ont généralement déjà reçu un enseignement religieux dont les choses sont considérés comme intouchables et ne pouvant pas faire l’objet de débat, jusqu’aux choses les plus futiles qui soient. Je les invite donc à revenir à l’éclectisme qui a caractérisé les premiers siècles de l’islam pour les convaincre de la nécessité de relire nos textes à la lumière du contexte. Quand on se plonge dans la tradition juridique des écoles (madhab), on se rend compte que le fiqh est une chose conventionnelle. Même si les conclusions ne sont pas les mêmes entre le fiqh et le droit positif, il faut se mettre d’accord sur le fait que le fiqh n’est pas révélé. Le problème est qu’aujourd’hui cette question ne peut même pas être discutée. Le fiqh est vécu comme quelque chose de révélée. Pour lutter contre cela il convient de procéder de trois manières. Tout d’abord, par l’humanisation des imams en racontant leur vie de manière non panégyrique. Certains ouvrages comme le livre de l’imam As-Subki présentent l’imam Ach-chafi’i comme conversant avec les anges. D’autres annoncent la venue des quatre fondateurs des écoles juridiques comme l’accomplissement de prophéties (hadiths). Dans ce contexte, il n’est plus possible de procéder à la critique des propos d’un imam ce qui est problématique. Même dans les universités islamiques, les choses sont enseignées ainsi.

Une fois, dans un amphithéâtre de 200 ou 300 personnes, je présentais des avis juridiques provocateurs pour ouvrir le débat. L’imam An-Nawawi dans une réponse à une question relative aux situations extrêmes de famine avait autorisé le fait de tuer et manger des musulmans qui ne prient pas, des mécréants combattants, des adultérins et des assassins, dans la lignée d’un avis similaire de l’imam Al-Ghazali. L’avis est choquant mais il s’inscrit dans une époque antérieure de 800 ans où la vision de l’homme n’était pas la même qu’aujourd’hui. Mais la réponse du public fut la dénégation. Une autre réponse est de classer ces avis comme « chaz », un terme juridique signifiant « marginal » mais qui n’a jamais été clairement défini selon les écoles. Les hanafites n’en parlent quasiment jamais. Le sens de marginal est peut-être vrai en littérature mais en hadith ce n’est pas la même chose, pas plus qu’en tafsir (exégèse) ou en usul fiqh (fondements du droit). Humaniser les imams, c’est raconter de manière neutre ce qu’ils étaient véritablement. Deuxième point, la réintroduction au goût du jour des références originelles. Les cinq premiers siècles de l’Hégire étaient une période où l’on pouvait discuter de tout sans aucune limite. Dans un livre que j’écris, j’aborde la question de qui est le mécréant ? Des théologiens comme Al ‘Ambali ou Al Ghazali soutiennent qu’une personne quelle que soit sa foi se lance dans une quête de Dieu, n’ira pas en Enfer. Ce sont des thèses que l’on n’enseigne plus en lieu et place de thèses apologétiques. C’est à partir du VIe siècle que certaines figures comme le chafi’ite Ibn Salah a déclaré que personne ne pouvait sortir d’une des quatre écoles juridiques.

On peut partir de l’héritage et appeler à une relecture, à une réforme encore faut-il que ceux à qui on s’adresse soient préparés à cela à travers la revivification de la divergence

Un des grands disciples de Chafi’i en Irak soutenait l’imamat de la femme devant des hommes. A cela est répondu qu’il s’agit d’un avis « chaz » : définissons ce terme.

Comprenons qu’il faut relire les livres originels et la production qui s’étend jusqu’à l’an 450 de l’Hégire, qui est une période de production originale et courageuse, au contraire de l’ensemble des gloses qui ont suivi. Des savants comme As-Suyuti avait déjà plaidé en cette faveur au IXe siècle de l’Hégire. Il n’y a rien de nouveau aujourd’hui : toutes les questions qui sont abordées sous forme de slogans ont été traités et abordés auparavant jusqu’au Ve siècle de l’Hégire. Le problème est que ce savoir-là, le musulman lambda et même parfois le savant musulman n’y ont pas accès. Résultat : nous ne commentons plus l’essence d’un propos originel mais le commentaire du commentaire de ce même propos. Plus on s’éloigne de la source, plus il devient difficile de dire des choses qui tiennent la route de ce point de vue-là. Le troisième point est la présentation de la nomenclature juridique. Je ne pense pas qu’il soit de bon aloi en 2017 de n’enseigner qu’une seule école. Aux Comores, par exemple, il est inscrit dans la Constitution que l’Etat est shafi’ite ce qui implique que toute décision religieuse suivra cette école. Ce qui a produit la situation suivante : des jeunes n’ont pas fêter l’aïd al adha (fête du sacrifice d’Ibrahim) le même jour que la journée décrétée par l’Etat et se sont vus infligés des peines de prison allant jusqu’à un an. Nous vivons dans une époque sans frontières, il n’y aura plus de frontières intra-scolaires entre les écoles juridiques. Les jeunes ont accès à Twitter, Whatsapp. Il n’est plus possible de les cantonner à une seule école ou un seul avis. On peut partir de l’héritage et appeler à une relecture, à une réforme encore faut-il que ceux à qui on s’adresse soient préparés à cela à travers la revivification de la divergence ». Omero Marongiu a souligné l’intérêt de l’intervention de Mohamed Bajrafil sur la sacralisation des figures savantes de l’âge classique et le fait que des théologiens ou savants considère qu’une remise en cause de cette tradition porte atteinte au droit musulman tel qu’il a été codifié.

Comprenons qu’il faut relire les livres originels et la production qui s’étend jusqu’à l’an 450 de l’Hégire, qui est une période de production originale et courageuse, au contraire de l’ensemble des gloses qui ont suivi. Des savants comme As-Suyuti avait déjà plaidé en cette faveur au IXe siècle de l’Hégire. Il n’y a rien de nouveau aujourd’hui : toutes les questions qui sont abordées sous forme de slogans ont été traités et abordés auparavant jusqu’au Ve siècle de l’Hégire. Le problème est que ce savoir-là, le musulman lambda et même parfois le savant musulman n’y ont pas accès. Résultat : nous ne commentons plus l’essence d’un propos originel mais le commentaire du commentaire de ce même propos. Plus on s’éloigne de la source, plus il devient difficile de dire des choses qui tiennent la route de ce point de vue-là. Le troisième point est la présentation de la nomenclature juridique. Je ne pense pas qu’il soit de bon aloi en 2017 de n’enseigner qu’une seule école. Aux Comores, par exemple, il est inscrit dans la Constitution que l’Etat est shafi’ite ce qui implique que toute décision religieuse suivra cette école. Ce qui a produit la situation suivante : des jeunes n’ont pas fêter l’aïd al adha (fête du sacrifice d’Ibrahim) le même jour que la journée décrétée par l’Etat et se sont vus infligés des peines de prison allant jusqu’à un an. Nous vivons dans une époque sans frontières, il n’y aura plus de frontières intra-scolaires entre les écoles juridiques. Les jeunes ont accès à Twitter, Whatsapp. Il n’est plus possible de les cantonner à une seule école ou un seul avis. On peut partir de l’héritage et appeler à une relecture, à une réforme encore faut-il que ceux à qui on s’adresse soient préparés à cela à travers la revivification de la divergence ». Omero Marongiu a souligné l’intérêt de l’intervention de Mohamed Bajrafil sur la sacralisation des figures savantes de l’âge classique et le fait que des théologiens ou savants considère qu’une remise en cause de cette tradition porte atteinte au droit musulman tel qu’il a été codifié.

Intervention de Cyril Moreno Al ‘Ajami : le Coran et l’islam, un divorce herméneutique :

Médecin et docteur en herméneutique coranique, auteur de l’ouvrage « Que dit vraiment le Coran ».

« Les versets sur la djizia (impôt de capitation), l’héritage, l’amputation des voleurs, le témoignage de la femme ont été cités dans les précédentes interventions comme si cela allait de soi que l’islam dit ce que le Coran dirait. Cette confusion fait que ce que le Coran dit et l’islam dit sont devenus synonymes. L’islam est issu d’un processus de construction historique. Quelle est la part réelle du contenu coranique et de l’apport interprétatif de l’islam ? Cela relève d’un questionnement sur la circularité herméneutique. Comment comprendre le Coran sans produire une interprétation ? Comment comprendre la compréhension du Coran par le Coran ? Tout divorce herméneutique suppose un mariage. Je considère que ce sont deux entités différentes.

Peux-ton définir le sens véritable du Coran compte-tenu du mariage herméneutique entre islam et Coran ? Le divorce herméneutique se conçoit selon trois axes. Divorce d’avec le paradigme herméneutique, divorce avec l’interprétation du Coran par l’islam, divorce paradigmatique entre le Coran et l’islam. Selon le paradigme herméneutique, toute compréhension d’un texte n’est qu’une interprétation possible parmi d’autres de ce texte. L’intention du lecteur se substituerait à l’intention de l’auteur du texte qui constitue la compréhension de ce texte et qui relève du dogme. Le sens serait seulement tributaire de l’exégèse selon la célèbre parole apocryphe attribué à Ali : « Le Coran ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler » et qui soulève la juste compréhension du contenu d’un propos. Si toute interprétation est nécessairement une forme de compréhension, toute compréhension n’est pas nécessairement une forme d’interprétation. C’est une règle non littérale. L’interprétation est une construction de sens et non pas une détermination du sens. Du point de vue sémantique, on peut définir le sens littéral comme la détermination des faits selon l’énoncé, la plus petite unité de sens probante faisant la preuve de ce qu’elle dit, partageable parce que l’expérience peut la mettre en comparaison scientifique et dont la signification peut être confirmé par tout ou une partie du texte. La question du sens littéral en tant qu’entité non herméneutique va rompre le cercle herméneutique.

Le second point est le divorce avec l’interprétation du Coran par l’islam. L’islam quelques soient ses branches se présente comme une interprétation initiale, la seule authentique, du Coran. Le non herméneutique n’est pas une interprétation parmi d’autres mais le sens restant une fois toute interprétation déconstruite ou réduite. Principe non interprétatif qui est une autre brèche dans la théorie générale de l’herméneutique, mais qui n’est pas anti-herméneutique dans la mesure où elle essaie de comprendre les mécanismes de la compréhension. Je suis conscient que la possibilité de comprendre le Coran hors interprétation puisse heurter le monde académique, y compris la ligne réformiste et les nouvelles approches islamologiques du Coran qui au fond ne proposent jamais que de nouvelles interprétations du Coran ou revisitent d’anciennes interprétations. Saint-Augustin disait : « On ne combat pas une interprétation par une autre interprétation, on la combat par le sens littéral ». Lorsque le sens littéral est appliqué à des concepts clés comme din (religion, voie globale), islam, shari’a, oumma, imane (foi), kufr (mécréance au sens de refus de croire), hudud (peines et châtiments légaux), mu’amalat (affaires sociales), à l’altérité religieuse, au salut de l’âme, à la différence entre les hommes et les femmes, on constate que le Coran compris en son sens littéral et l’islam dans son interprétation ont des positions différentes, voire divergentes. Le système cohérent d’interprétation du Coran a été resitué selon le paradigme de l’islam. Une approche littérale du Coran démontre un autre paradigme cohérent qui est le paradigme du Coran. Si l’islam dit obligatoirement ce que le Coran dit, le Coran ne dit pas nécessairement ce que l’islam dit. Le divorce herméneutique est prononcé.

Quelle est la différence entre le sens littéral et le littéralisme ?

Du point de vue méthodologique, je désigne le sens littéral comme étant non interprétatif et intra-textuel, expression du paradigme coranique par le Coran, dans le Coran, selon le Coran. Le littéralisme, inversement, est une interprétation intertextuelle qui se réfère à un corpus (azbab an-nuzul – circonstances de la Révélation coranique, sira – vie du Prophète) qui va s’additionner à des versets. La projection d’une lettre sur une lettre. L’interprétation reflète toute la cohérence du système d’interprétation de l’islam qui diffère du paradigme coranique. Afin que le sens littéral ne soit pas une interprétation parmi d’autres, sa détermination doit reposer sur une méthodologie rigoureuse non herméneutique et non interprétative. Appliqué au Coran cela donne l’analyse littérale du Coran avec un triple objectif. Permettre de déconstruire des interprétations connues qui conditionne l’accès au sens présumé du Coran. Deuxièmement, court-circuiter les intentions du lecteur de l’exégèse. Troisièmement, elle doit comporter un processus analytique à même de déterminer de manière objective et probante, avec le sens de la preuve démonstrative, le sens écrit.

Le Coran n’utilise pas le terme de « zani » pour désigner la fornication mais pour désigner l’adultère. Comme l’islam a établi un système établissant que le mariage est la seule forme licite de rapport sexuel, forcément il devait étendre le sens du terme zani. Mais ce n’est pas ce que dit le Coran (…) Il n’y a pas de vrai islam dans le Coran. Essayer de bâtir une religion en prenant les matériaux présents dans le Coran, vous n’y arriverez pas, c’est un constat

Cela suppose des postulats. Si un texte est implicite, plurivoque, incohérent, il ne peut être compris que par l’interprétation. A l’inverse, cela signifie que pour déterminer le sens littéral d’un texte, il doit être explicite, univoque et cohérent. Or le Coran se définit lui-même comme un texte qui a ces trois critères auquel in en ajoute deux autres : l’intemporalité et l’universalité. Pour maintenir le postulat de l’analyse littérale du Coran, je propose 5 étapes : l’analyse littérale, l’analyse sémantique, l’analyse contextuelle, l’analyse de la convergence coranique, la résolution du sens littéral. Ces étapes se lisent dans le texte en arabe car toute traduction est une interprétation déterminée.

Quelle différence entre contextualité et contextualisation ?

La contextualisation est un concept très à la mode mais qui fait appel lui-aussi à une intertextualité d’un autre ordre, celui d’un corpus spéculatif d’ordre social, historique et anthropologique. La contextualisation est une interprétation de nature intertextuelle. La contextualité est le sens du verset dans le contexte. Illustrons, par quelques exemples, les différences entre le paradigme interprétatif de l’islam et le sens littéral à la lumière du paradigme coranique. La notion de « nafsi wahida » (âme unique) est comprise par l’islam comme désignant la création de Eve à partir de l’âme unique d’Adam puis à partir de ce premier couple Dieu a suscité de nombreuses descendances. Mais qui a dit que le terme « nafsi wahida » désignait l’homme (Adam) ? Le texte ne le dit pas. La notion de zawja (épouse) indique l’idée de complément tout comme l’âme qui recherche un équivalent, contrairement à l’interprétation biblique qui a été projeté sur le verset coranique. L’idée d’équivalent contredit la lecture patriarcale et sexiste de la femme conçue comme simple épouse de l’homme. L’union est librement consentie pour y trouver miséricorde (rahma). Le Coran n’utilise pas le terme de « zani » pour désigner la fornication mais pour désigner l’adultère. Comme l’islam a établi un système établissant que le mariage est la seule forme licite de rapport sexuel, forcément il devait étendre le sens du terme zani. Mais ce n’est pas ce que dit le Coran. L’interprétation patriarcale et machiste a fait que seul un homme pouvait épouser une femme du Livre (kitabiya, désigne une chrétienne ou une juive, ndlr) alors que le sens littéral dit autre chose. En prononçant le divorce herméneutique entre le Coran et l’islam, notre parcours nous aura mené du pensé à l’impensé. Sans garde-fous méthodologiques, on n’évite pas le délire interprétatif aussi sensé, plaisant ou déplaisant soit-il.

Comprendre le Coran par lui-même c’est se donner les moyens de comprendre l’islam. Ce n’est pas déconstruire l’islam mais construire notre relation à l’islam

Ma démarche n’est pas interprétative mais pleinement contingenté par l’analyse littérale du Coran. Par la portée de ses résultats, cette démarche littérale réalise une subversion radicale. Elle permet de lire l’exégèse du Coran par le Coran lui-même qui n’a jamais été réalisé. Cette démarche littérale met à l’œuvre une théologie de la révélation qui devient le point moteur de la réflexion alors que le réformisme met en œuvre une libération de la théologie. La démarche littérale ne vise pas une réforme de l’islam. Elle est non réformiste. Elle ne recherche pas dans le Coran le vrai, le meilleur, le bon islam qui aurait été perverti par l’Histoire, démarche qui caractérise le coranisme. Je ne suis pas coraniste même si je suis régulièrement étiqueté tel. Il n’y a pas de vrai islam dans le Coran. Essayer de bâtir une religion en prenant les matériaux présents dans le Coran, vous n’y arriverez pas, c’est un constat. La démarche littérale n’est pas non plus une réforme du Coran mais elle implique une réforme des musulmans et de l’islamité, et un rapport actif des musulmans avec leur religion vers une démarche littérale indépendante du système d’interprétation de l’islam. Comprendre le Coran par lui-même c’est se donner les moyens de comprendre l’islam. Ce n’est pas déconstruire l’islam mais construire notre relation à l’islam. Le divorce herméneutique ne signifie pas la rupture herméneutique mais le passage de l’islamitude à l’islamité. L’islamité permet d’agrandir notre lien avec l’islam en éclairant l’islam par le Coran et ainsi harmoniser foi et raison. Omero Marongiu a salué une intervention très technique, passionnante et stimulante, qui propose une approche s’écartant des discours habituels dans les sphères intra-musulmanes. « Comme nous sommes sur une pente déviante, autant aller jusqu’au bout avec les mu’tazilites », a-t-il poursuivi en introduction de Imaad Hallay, membre de l’ARIM dont l’intervention a porté sur la réémergence d’un discours mu’tazilite contemporain.

Intervention de Imaad Hallay, membre de l’Association pour la renaissance de l’islam mu’tazilite (ARIM) : « La réémergence signifie faire appel à quelque chose qui a déjà pu exister dans le passé de la théologie musulmane à travers un regard éclairé de l’héritage des Anciens et des dérives qu’il a pu avoir d’un point de vue politique. Le discours fait référence à la nécessité de pouvoir proposer un contenu qui soit audible, visible, accessible au plus grand nombre. Contemporain fait référence à la nécessité de travailler avec son temps et dans son contexte avec les outils intellectuels et spirituels qui sont à la disposition. Le mu’tazilisme est une doctrine théologique apparue au 7/8 è siècle. Dérivé de i’tizal, qui signifie séparé en référence à une séparation théologique de Wasil Ibn Ata, un disciple de Hassan Al Basri et une neutralité politique de partisans qui ne voulaient ni être pro, ni anti omeyyades. Le calife Al Ma’mun a imposé le mu’tazilisme comme dogme d’Etat avec le pourchas de ceux qui n’adhéraient pas à cette doctrine. Cette attitude a entraîné un retour du traditionnalisme et à leur tour les mu’tazilites ont été pourchassés avant de tomber en léthargie. Les principes du mu’tazilisme : l’unicité divine (tawhid) et la justice divine (al ‘adl). Le tawhid est le point où ont pu émerger des divergences majeures notamment sur le Coran crée ou incréé. La justice divine implique la pleine et totale responsabilité de l’homme et de son libre-arbitre pour que se manifeste la réelle justice divine. Les autres points sont la menace de l’Enfer, la promesse du Paradis, la demeure intermédiaire, la prescription du convenable et l’interdiction du blâmable. La démarche des réformistes du siècle précédent comme Al Afghani ou Abduh ont contribué à la redécouverte du patrimoine mu’tazilite. On peut citer comme acteur contemporain du mu’tazilisme Abdelkrim Soroush. Certaines figurent reprennent les idées mu’tazilites s’en sans réclamer ouvertement comme Mohamed Arkoun ou Abdelwahab Meddeb ». (A suivi une présentation des actions et outils de l’ARIM).

Compte-rendu de la journée du 30 septembre 2017

Ghaleib Bencheikh est physicien, islamologue et animateur TV (Islam sur France 2) et radio (Cultures d’islam sur France culture) : « Quelle place accordée aux sciences humaines ? Je crois que cette place leur est déjà accordée et cette place doit être de premier choix. Les savants de l’âge classique utilisaient les outils de leur époque. Zamarshakhri, un savant du 12e siècle, a davantage utilisé la grammaire dans son exégèse, en ne se cachant pas d’être un mu’tazilite. Si nous ne le faisons pas aujourd’hui, nous péchons par manquement vis-à-vis des outils de la connaissance. Faut-il être dans la réforme, le réformisme ? Je ne suis pas sûr que ce soit une chose qui se décrète.

Il y a lieu simplement de reconnaître que le monde islamique est en crise et que nous ne pourrons pas sortir de cette crise sans qu’il y ait en amont une réflexion qui soit conjuguée ensuite à l’action. Nous nous sommes rendus compte que toute la séquence du moment Descartes au moment Freud a été ratée et qu’il faut donc la rattraper, l’étudier, l’ingérer, la dépasser. S’ouvrir sur d’autres apports. La batterie de disciplines que sont les sciences humaines et au-delà (psychologie, sociologie, l’herméneutique, l’exégèse, la philologie, la grammaire, l’historiographie, la codicologie, la paléographie, la sémiotique, la médiologie, la linguistique), tout cela doit concourir à la compréhension du fait religieux. Quel est le sens au XXIe siècle d’une relation au Divin ? C’est une question que nous ne pouvons pas nous interdire de nous poser. Il faut sortir d’une rationalité circulaire en autoréférence et en autojustification. Pour mener ce travail de réflexion et d’interrogation des ressources scripturaires qui, à juste raison, peuvent être source et objet du savoir, il faut une raison qui ne soit pas une raison religieuse, dévote, car je ne suis pas persuadé que cette raison dévote puisse arriver à une juste compréhension de ce fait religieux. Sortir de cette rationalité circulaire et viciée est la première étape. Le véritable savoir n’est pas de connaître mais d’être perplexe. Cela renvoie à l’exercice intellectuel de l’homme qui fait aussi sa grandeur.

Le propre de la pensée est de douter, de s’interroger. Etre un homme de foi tout en s’interrogeant sur cette notion de foi. Cela ne doit pas être interdit à l’intellectuel musulman car on va déculpabiliser beaucoup la conscience (…) La notion de raison religieuse doit être laissée de côté par un travail de refondation de la pensée

Nous avons pâti toutes ces dernières décennies d’un mélange des genres dans lequel figuraient le mystérieux, le merveilleux, l’extraordinaire, avec un peu de rationalité et des mélanges dans l’histoire puisque l’histoire a été elle-même dogmatisée, rendant nécessaire un travail de dé-dogmatisation de l’histoire. Je ne dogmatise pas à mon tour le fait de dire qu’il faut dé-dogmatiser l’histoire, seulement il y a eu un amoncellement de commentaires sur le Coran qui ont été le fait d’acteurs sociaux. Autre point important : le doute. Je fais mienne l’approche cartésienne non pas au sens où « je pense donc je suis » mais où « je doute donc je suis ». Le propre de la pensée est de douter, de s’interroger. Etre un homme de foi tout en s’interrogeant sur cette notion de foi. Cela ne doit pas être interdit à l’intellectuel musulman car on va déculpabiliser beaucoup la conscience. La notion de raison religieuse doit être laissée de côté par un travail de refondation de la pensée. Je le dis avec beaucoup de déférence, de respect, de reconnaissance, d’admiration devant le génie des Hommes de pensée sur ce qu’ils ont produit. Ce qu’ils ont produit était opérant en leur temps mais continuer à le reprendre tel quel, je ne suis plus sûr de sa pertinence. Je pense même que cela est asphyxiant. Un Ibn Al Qayyim Djawzia ne nous parle plus de nos jours, cela ne sert à rien de s’y référer constamment. On peut reconnaître son génie et son œuvre, lui et d’autres, cette obsolescence n’entame en rien la reconnaissance que l’on doit avoir. Interroger la réception même du patrimoine dans ce que j’appellerais mutatis mutandis avec Max Weber, sa neutralité axiologique, que l’on trouve dans son ouvrage « Le Savant et le politique ». Le chercheur s’interdit de porter un jugement de valeur sur ce qu’il étudie quand bien même il a ses propres valeurs. L’homme de foi, le chercheur, s’interdisent de trancher et s’interrogent sur l’intelligibilité même de la notion de foi ou d’expérience alors qu’il a sa propre expérience. Ce n’est pas de la schizophrénie mais une méthode nous avons besoin de nos jours. Dernier point : considérer la révélation comme un horizon éthique où le moment coranique, la révélation coranique, est pourvoyeur d’éthique, de source spirituelle dans laquelle il faut découpler l’ontologique d’avec le juridique si nous voulons sauver le système. Dieu a descendu la sage souvenance, il l’a préservera. La question n’est pas là. Ce découplage et l’égale dignité des êtres humains, cet horizon éthique, les Grecs auraient dit une parénèse, une parénétique, une spiritualité, une exhortation, une façon d’être dans le monde, une Weltanschauung, une vision du monde, c’est très bien mais en la découplant du juridique. A titre personnel, je serais en faveur du positivisme juridique, laisser place au droit positif ou bien le primat du droit positif sur un droit dit naturel qui est arrimé nécessairement et exclusivement à la révélation. Ma compréhension des choses étant toute à fait révisable et interrogeable, les passages dit prescriptif ou normatif ne sont qu’une jurisprudence à un moment donné de l’histoire pour des hommes qui vont passer d’un état tribal à un état de confédération. Cette propédeutique, cette pédagogie divine, passe par des prescriptions, des normes, des règles pour accompagner ladite mutation. Donner à cela une portée universelle, anhistorique, métahistorique est asphyxiant. Continuer de nos jours à vouloir sauver des systèmes juridiques dont les bases théologiques sont de plus en plus ébranlées et vermoulues n’est pas souhaitable.