Image de la série « Ottomans » sur Netflix.

Quel rôle a joué la réception historique de l’islam et de l’Empire ottoman dans la perception puis la construction de la pensée politique occidentale ? C’est l’ambitieux sujet que l’historien Noel Malcolm a traité dans son ouvrage chroniqué par Helen Pfeifer dans un article publié par The London Review of books, qu’a traduit Mizane.info.

De la Renaissance aux Lumières, comme le montre l’historien Noel Malcolm dans son livre magistral « Ennemis utiles : l’islam et l’Empire ottoman dans la pensée politique occidentale », les Européens ont vu l’Empire ottoman non seulement comme un adversaire sur le champ de bataille, mais aussi comme une ressource intellectuelle. Presque tous les théoriciens politiques classiques de l’époque, de Machiavel à Montesquieu, se sont attaqués au modèle ottoman, comme l’ont fait de nombreux penseurs aujourd’hui oubliés.

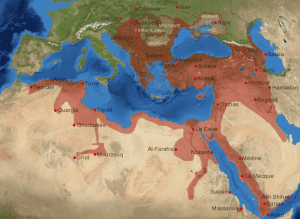

L’une des raisons en est la proximité. Les Ottomans étaient une puissance européenne, contrôlant de vastes zones en Europe du Sud-Est et centrale où les chrétiens constituaient la majorité ; en 1541, leur domination s’étendait profondément jusqu’en Hongrie. Ils étaient une présence majeure en Méditerranée, rivalisant avec, et finalement triomphant, des Habsbourg espagnols pour le contrôle de la côte nord-africaine.

Pour les Français, les Ottomans étaient un allié clé, le rempart, comme l’ont admis de nombreux Français, qui les empêchait d’être envahis par les Habsbourg. Bien que cette « alliance avec l’infidèle » offrait un carburant sans fin pour la dérision protestante, les protestants n’étaient pas au-dessus de ces mariages de complaisance.

Les Néerlandais dans les années 1570, les Anglais dans les années 1580 et les Transylvains au début des années 1600 – tous ont fait des efforts pour obtenir le soutien des Ottomans.

On peut même affirmer que les Ottomans ont contribué au succès de la Réforme, puisque les princes luthériens en Allemagne ont subordonné leur soutien à une intervention armée à la frontière militaire Habsbourg-Ottomane à des concessions religieuses chez eux.

Les Anglais dans les années 1580 et les Transylvains au début des années 1600 – tous ont fait des efforts pour obtenir le soutien des Ottomans.

Mais c’est la différence entre les Ottomans et les Européens, en particulier leur statut de régime musulman, qui a incité ces derniers à réfléchir.

Les Ottomans étaient souvent considérés comme des extraterrestres. Une théorie populaire les dépeint comme les descendants des Scythes, d’anciens nomades qui auraient vécu des vies barbares dans les steppes au nord de la mer Noire.

Une autre interprétation, qui a prospéré après que les Ottomans eurent mis fin à l’Empire romain d’Orient avec la conquête de Constantinople, les ont peints comme des ennemis de l’enseignement classique.

La question était de savoir comment ces représentations apparemment antithétiques pouvaient être intégrées dans les relations diplomatiques et militaires européennes, à une époque où les considérations religieuses tendaient à étayer les considérations politiques. Les Français ont eu du mal à justifier leur « alliance impie » : c’était une chose de s’allier à un pouvoir islamique pour la défense collective de la chrétienté – chose sanctionnée par la plupart des contemporains – mais toute autre de le faire afin de vaincre un autre pouvoir chrétien.

Afin de dissiper les critiques, les catholiques français soutenaient de plus en plus que les Ottomans, comme tout État européen, étaient soumis au « droit des nations » (ius gentium), et qu’il était donc non seulement légitime mais nécessaire de respecter les accords conclus avec eux.

Bien que beaucoup soient en désaccord avec cet argument, y compris ceux qui estimaient qu’il était toujours faux de contracter une alliance avec des infidèles, cet argument ouvrait la voie à une compréhension plus large de la « société internationale », qui comprenait les États quels que soient leur religion.

Mais peut-être que la plus grande énigme que l’Empire ottoman ait présentée aux observateurs chrétiens occidentaux était celle de savoir comment expliquer son succès. Au 15e et 16e en particulier, lorsque les Ottomans aspiraient des territoires d’est en ouest, il était difficile de nier que le leur était un État tout à fait fonctionnel.

Cela pouvait facilement être interprété – comme les Ottomans eux-mêmes l’ont interprété – comme une preuve qu’eux seuls jouissaient de la faveur de Dieu. Une réfutation chrétienne commune était que le succès ottoman ne reflétait pas la sanction divine de l’islam mais sa création délibérée par Muhammad dans le but d’acquérir le pouvoir.

Bien que Machiavel n’ait jamais mentionné l’islam dans sa discussion sur le potentiel stabilisateur de la religion organisée, beaucoup de ceux qui l’ont inspiré l’ont fait, arguant que l’État ottoman était renforcé par des injonctions scripturaires pour mener le djihad et par des interdictions sur le vin, ce qui rendait les armées plus disciplinées.

Une autre explication de l’ascendance ottomane était leur prétendu usage de la coercition, la caractéristique qui a conduit l’empire à être de plus en plus classé comme un despotisme. Cette idée, qui a connu une longue et fructueuse carrière dans le 20e siècle, s’appuyait sur la division aristotélicienne des gouvernements en monarchie, despotisme et tyrannie.

Selon lui, le despotisme est une catégorie intermédiaire : comme la monarchie, il est héréditaire et gouverné conformément à la loi, mais, comme la tyrannie, il est autocratique et organisé principalement au profit du souverain. Aristote y voyait une forme légitime de gouvernement pour une classe de personnes qu’il appelait des « esclaves naturels ».

Contrairement aux Grecs, qui exerçaient un jugement rationnel et devaient être gouvernés par la persuasion, les Asiatiques étaient de faible volonté et prospéraient sous un régime ferme et autoritaire. Après des siècles de négligence relative, le despotisme en tant que concept est revenu au goût du jour précisément parce qu’il semblait expliquer la gouvernance ottomane.

Et pourtant, la proximité géographique a encore compliqué les choses. Le fait que l’empire gouvernait un grand nombre de chrétiens européens, et que beaucoup d’entre eux l’acceptaient assez heureusement, rendait difficile le fait de soutenir que sa stabilité politique était le résultat de l’esclavage naturel de ses sujets.

Les penseurs qui partaient de la prémisse de la différence ottomane ont été contraints, à plusieurs reprises, de considérer la familiarité de leurs voisins musulmans. Non seulement les Ottomans, mais aussi les Allemands, les Hongrois et les Espagnols ont revendiqué une descendance scythe. Les observateurs italiens du XVe siècle savaient que leurs contemporains ottomans ne visaient pas autant à détruire la culture ancienne qu’à la coopter : Mehmet II, qui mena la conquête de Constantinople en 1453, signa des lettres avec le titre « César de Rome » (« rhum kayser-i »).

Même l’islam paraissait familier une fois scruté son attachement au monothéisme, son rejet de l’idolâtrie et son respect pour Jésus. Beaucoup ont préféré recourir à l’opinion que son développement avait été influencé par un prêtre transfuge appelé Sergius, qui aurait aidé Muhammad à construire sa doctrine autour de diverses hérésies chrétiennes.

À court terme, de nombreux Européens ont utilisé leur connaissance des Ottomans principalement pour ternir leurs adversaires. Cette tactique a été pleinement exploitée dans les conflits confessionnels du XVIe siècle. Chaque partie a cherché à discréditer l’autre en faisant des comparaisons avec l’islam.

Les protestants ont fait valoir que, comme l’islam, le catholicisme était axé sur les œuvres plutôt que sur la foi, soulignant leur importance commune pour le jeûne, l’aumône et le pèlerinage.

Les catholiques ripostèrent en mettant en avant le fait que les protestants comme les musulmans autorisaient le divorce, décourageaient l’iconographie religieuse et suivaient une liturgie simplifiée.

Le calvinisme en particulier était considéré comme ayant des similitudes doctrinales avec l’islam, en particulier dans sa révérence pour les Écritures et sa croyance en la prédestination. Un nouveau terme a été inventé pour résumer l’affinité supposée : « Calvinoturcisme ».

La plupart de ces actions avaient un but polémique, bien sûr, et ne conduisirent pas à une introspection parmi les catholiques ou les protestants.

À long terme cependant, la reconnaissance des affinités entre musulmans et chrétiens pouvait avoir de lourdes conséquences.

Les penseurs européens, dont Voltaire n’est que le plus célèbre, appliquèrent de plus en plus leur compréhension des fonctions mondaines de l’islam au christianisme.

Si l’islam était un outil habilement manipulé par des pouvoirs temporels, ne pourrait-on pas en dire autant du christianisme ?

À bien des égards, le livre de Malcolm témoigne du pouvoir déstabilisateur des idées. Chercher à comprendre les autres risquaient de saper la compréhension acceptée de sa propre société et de sa religion.

Quiconque a étudié l’histoire des écrits européens sur d’autres cultures a dû faire face à leur mélange étonnant de faits et de fiction, de connaissances et de lieux communs.

Considérée à la lumière de la circulation croissante des personnes et des idées dans les années 1400, la question devient : dans quelle mesure les nouvelles connaissances ont elles affecté les perceptions ?

En 1978, Edward Saïd a offert l’une des réponses les plus convaincantes – et des plus extrêmes – à cette question, faisant valoir que la connaissance européenne de « l’Orient » s’est développée en grande partie indépendamment des faits réels.

Peu importe le nombre de philologues et d’administrateurs coloniaux qui se consacraient à la région, leurs rapports étaient toujours le produit de préjugés européens plutôt que d’un engagement significatif.

Saïd ciblait les 19e et 20e siècles, une période où certains Européens ont exprimé un mépris remarquable pour les traditions intellectuelles non occidentales, mais les chercheurs ont identifié une tendance similaire au cours des siècles précédents.

Plus récemment, les historiens travaillant sur la période 1400-1800 ont souligné à quel point les compréhensions européennes du monde dépendaient d’un processus d’échange, et ont mis en évidence les innombrables transferts intellectuels – en face à face ou médiatisés – qui ont façonné la connaissance européenne.

Les interactions avec d’autres cultures pouvaient changer les mentalités, et le faisaient souvent.

Malcolm se situe quelque part au milieu. D’une part, il insiste sur le fait que l’engagement européen avec les Ottomans était transformateur, rejetant l’idée – facilement dérivée de Saïd – que ces rencontres étaient inscrites dans une tradition intellectuelle d’une manière qui servait principalement à valider les conceptions existantes.

Les idées sur les Ottomans, dit Malcolm, étaient des « ingrédients actifs » dans la pensée européenne et étaient utilisées pour « faire bouger les choses, provoquer, avoir honte, galvaniser ».

D’un autre côté, il montre à plusieurs reprises à quel point les croyances européennes pouvaient être imperméables aux informations nouvelles et contradictoires. Le meilleur exemple de cela est peut-être la persistance du paradigme du despotisme.

Malgré les preuves croissantes que les sujets ottomans n’avaient pas le statut d’esclaves, qu’ils pouvaient détenir une propriété privée et vivre sous un sultan dont l’autorité était loin d’être absolue, le despotisme restait un tropisme clé à travers lequel l’empire était compris.

Là où les faits n’étaient pas ignorés, ils étaient déterminés à se conformer à l’idée dominante : de nouvelles évaluations plus positives de la gouvernance ottomane proposées par des écrivains français tels que Guillaume Postel et Jean Bodin au 16e siècle ont été rapidement révisées pour présenter un biais négatif.

Dans l’ensemble, la conviction s’est avérée plus forte que l’empirisme. « Dans une large mesure », conclut Malcolm, « ce que nous voyons dans les travaux des écrivains occidentaux au cours de cette période est une conséquence de l’intertextualité à long terme ».

En soulignant le caractère autonome de la production européenne de connaissances et son enracinement dans une tradition discursive, Malcolm atterrit non loin de Saïd.

Les nouvelles connaissances sont certainement entrées dans un système intellectuel et social existant et ont été filtrées par les priorités politiques et religieuses qui ont façonné leur réception.

Mais reconnaître cela ne signifie pas nécessairement être d’accord avec Malcolm que la pensée politique européenne a finalement été produite « en Occident et pour l’Occident ». De nombreuses idées produites pour l’Occident avaient en fait leurs origines en Orient.

Comme le note Malcolm, Serge le prêtre mécontent était le produit d’une tradition chrétienne orientale datant du VIIIe siècle, tandis que l’idée hérésiologique présentant les figures prophétiques de Moïse, Jésus et Muhammad comme celles de « trois imposteurs », que l’on retrouve dès le XIIIe siècle en Europe, dérivait d’écrits arabes du 11e siècle (attribués aux Qarmates selon l’historien Ahmad Gunny, ndlr).

Les idées de millésimes plus récents – même si elles n’étaient pas fondées sur la réalité – étaient souvent redevables aux notions ottomanes d’elles-mêmes. La perception erronée que les sujets du sultan étaient ses esclaves pourrait bien provenir de la rhétorique politique ottomane : le sultan Süleyman a affirmé en 1531 que tous ceux qui vivaient dans ses domaines étaient son kul, un mot turc qui pouvait signifier à la fois « esclave » et « serviteur ».

La croyance qu’il n’y avait pas de propriété privée dans l’empire découlait probablement de la loi foncière ottomane, selon laquelle toutes les terres arables de l’empire appartenaient, au moins en théorie, au sultan. Une grande partie de la pensée politique « occidentale » sur les Ottomans résulte d’une collaboration entre les penseurs européens et ottomans, même indirects ou involontaires.

Même certains des paradigmes intellectuels les plus polarisants de l’époque, comme le millénarisme, étaient communs à différentes confessions. Comme le montre Malcolm, le millénarisme était un élément de la réflexion européenne sur les Ottomans jusque dans le 17e siècle, largement inspiré du Livre de Daniel.

Les Ottomans étaient considérés comme les derniers conquérants du monde; une fois vaincus, leur domination céderait la place à la domination pacifique et éternelle de Dieu. Il s’avère que cette vision apocalyptique se reflétait de l’autre côté de la fracture religieuse.

Comme l’a montré Cornell Fleischer, les Ottomans, eux aussi, pensaient qu’après une confrontation finale, ils inaugureraient un âge juste gouverné par une vraie religion purifiée, et ils pensaient également que ce serait le résultat d’un concours avec cet autre Romain conquérant, l’empereur des Habsbourg.

Ce n’était pas une coïncidence, mais le résultat de textes partagés et d’idées transmises: en même temps que le géomancien de la cour ottomane, Haydar, utilisait la prophétie de Daniel pour faire du sultan Süleyman le dernier empereur du monde.

Il ne s’agit pas de minimiser les vraies tensions entre chrétiens et musulmans, qui persistaient alors même que les deux parties se regardaient et apprenaient l’une de l’autre. Comme le souligne Malcolm, certains des récits les plus enthousiastes des vertus des Ottomans ont été rédigés par des personnes soucieuses de les vaincre. C’est le cas de la « ville du soleil » de Campanella.

Sa rébellion ratée en 1599 a été inspirée par des récits prophétiques selon lesquels les Ottomans conquerraient l’Europe à l’aube du nouveau siècle. L’Empire ottoman se diviserait alors, une partie se convertissant au christianisme avant de vaincre et finalement de convertir l’autre partie musulmane. Le résultat serait la règle de mille ans de la vraie religion sous la direction d’un monarque juste. « Ennemis utiles » en effet.

Helen Pfeifer

A lire aussi :