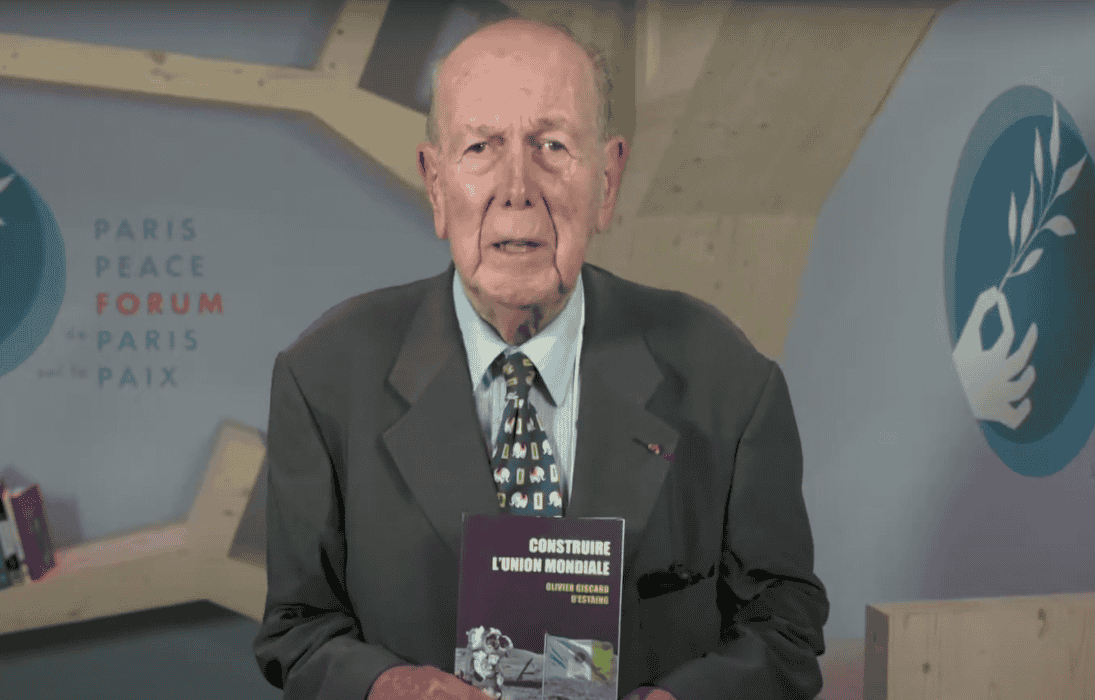

Diplômé de droit à Paris et de science politique à Oxford, co-fondateur de l’INSEAD en 1957 et haut responsable de la Banque française du commerce extérieur, Olivier Giscard d’Estaing, frère du président de la République Valéry Giscard d’Estaing, est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages. En 1982, il signe un article dans la Revue des Deux Mondes intitulé « La mystique économique de l’islam ou le péché d’intérêt » dans lequel il analyse la vision islamique de l’économie et ses rapports avec l’usure et la finance. Mizane.info publie la première partie de cet article.

La mystique économique de l’islam ou le péché d’intérêt

Inflation galopante, faillites nombreuses, endettement excessif de l’État et du tiers monde, à tout cela une cause unique : une structure économique reposant sur l’intérêt payé par les emprunteurs et exigé par les détenteurs de capitaux.

Cette théorie économique est défendable et nous l’expliquerons — au niveau des techniques financières. Mais cela serait peu de chose si ce même système de l’intérêt ne se trouvait pas enfreindre des principes religieux fondamentaux et ne se trouvait pas condamner notre société sur le plan des valeurs morales. Les effets mécaniques néfastes n’en seraient qu’un contrecoup naturel.

Par contre, au niveau des consciences individuelles et collectives, le mal serait beaucoup plus grave. Il devient fondamental et condamnable sans appel. Y a-t-il une alternance pratique, raisonnable et satisfaisante moralement à cette situation ?

Résolument et courageusement les pays de l’Islam répondent oui et mettent en œuvre un nouveau système économique, éliminant le riba, l’usure et toute notion d’intérêt versé. L’Occident aurait tort d’en sous-estimer les formidables conséquences. L’intérêt est immoral. L’intérêt cause et accroît des déséquilibres économiques. Reprenons ces deux propositions.

« Au nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux O croyants ! Craignez Dieu, et abandonnez ce qui vous reste encore de l’usure, si vous êtes fidèles (verset 278) Si vous ne le faites pas, attendez-vous à la guerre de la part de Dieu et de son envoyé. Si vous vous repentez, votre capital vous reste encore. Ne lésez personne et vous ne serez pas lésés » (2/279)

Ces extraits du Coran, rappelés dans l’introduction d’un document d’un établissement d’investissement islamique, expriment sans équivoque la doctrine de Mahomet. Cela confirmait d’ailleurs, mais avec une vigueur renouvelée, une opposition de toutes les religions aux pratiques de l’usure.

Déjà, l’Ancien Testament affirmait ce principe : « Vous ne prêterez à usure à votre frère, ni de l’argent, ni du grain, ni quelque autre chose que ce soit, mais seulement aux étrangers. » (Deutéronome, XXIII, 19).

Cette exception est significative, encore faut-il la réinsérer dans son contexte historique. Sur la définition de l’usure, les interprétations ont varié au cours de l’histoire. Le Littré cependant est très net : « Proprement, toute espèce d’intérêt que produit l’argent. »

Suivant les lois chrétiennes et, plus tard, les règles communes aux protestants, toute usure n’est pas un péché : seul le taux pratiqué peut être condamnable. Cela a été admis dans de nombreux textes. La loi des Douze Tables limitait l’usure à un taux maximum de 12 %.

Montesquieu dénonça plus tard «l’usure affreuse, toujours fourvoyée et toujours renaissante » qui s’était établie à Rome. L’usure onciaire était de 1 % et l’usure semis de 6 %. Son taux le plus fréquent était de un pour cent par mois, usure centesima. Au milieu du XIII e siècle, saint Thomas d’Aquin, dans une lettre qu’il adresse à son cher frère dans le Christ, Jean de Viterbo, exprime son opinion sur les intérêts introduits dans les paiements commerciaux.

Si le vendeur accorde un crédit de trois mois, une distinction doit être faite quant au prix consenti : si celui-ci excède le prix normal pour tenir compte du délai de paiement, il y a usure. S’il est établi au juste prix, il n’y a pas usure. Cela s’applique aux autres dettes : une remise peut être accordée pour un paiement anticipé. Cette interprétation est conforme à la doctrine islamique.

Dans un acte de vente, pour un délai déterminé, il n’est pas admis d’augmenter le dû. —Abu Bakr al-Djassas dit de même : « L’usure est un prêt remis sous condition d’être augmenté. L’augmentation compense le délai. C’est pourquoi Dieu tout-puissant l’a prohibée. »

Le Coran est tout à fait intransigeant : tout intérêt demandé sur une somme prêtée est gravement condamnable. C’est une offense à Dieu, plus grave encore que l’adultère. Les châtiments prévus par le Coran sont redoutables : « Ceux qui pratiquent l’usure se lèveront [le jour de la Résurrection] tels les possédés touchés par Satan… » (Sourate al-Baqara 275)

Parmi les sept péchés mortels le prophète cite « associer une divinité à Dieu et vivre de l’usure ». La faute vient de ce que l’on considère l’argent comme une marchandise, alors qu’il n’est qu’un moyen qu’il faut utiliser pour l’échange, comme mesure de valeur, sinon on déforme le rôle pour lequel il a été créé.

Le régime usuraire est, aux yeux de l’Islam, un des maux de l’humanité, dans sa foi, sa moralité, sa vision de la vie même et aussi dans la vie économique active.

C’est un régime vil et honteux qui anéantit totalement le bonheur de l’humanité et entrave son développement équilibré. Dans l’Islam — et cela est un des éléments de sa force —, moralité et pratique sont interreliées. Elles se complètent pour constituer l’activité humaine. Ensemble, elles sont des forces de bien ou une faute lorsqu’elles sont orientées vers le mal.

L’économie islamique se veut un fondement moral. La pratique usuraire corrompt la conscience de l’individu, sa morale et ses sentiments envers ses semblables ; elle suscite la cupidité et l’égoïsme ; elle nuit à la solidarité. Ainsi, elle déplace les motivations fondamentales qui devraient guider les actions humaines.

L’argent emprunté avec usure ne se soucie pas du côté utilitaire des projets, mais vise à maximiser le profit et à déplacer le risque sur l’entrepreneur et non le financier, alors que tous deux devraient le partager. Ainsi le banquier qui accorde un crédit à un client ne songe qu’à protéger la somme et à se faire payer un intérêt non lié à la rentabilité du projet.

Il exigera une garantie hypothécaire ou de toute autre forme. Il y a là un divorce fondamental entre les attitudes du prêteur et de l’emprunteur. L’amplification de cette différence essentielle explique les déséquilibres que nous analyserons plus loin. Une conséquence de cette condamnation est de rejeter le système capitaliste de l’assurance.

Il y a, dans le Coran, plusieurs raisons de ne pas l’admettre — le hasard de la redistribution, l’irresponsabilité de l’assuré — que nous ne développerons pas ici. Mais le fait que les compagnies d’assurances investissent une part importante de leurs capitaux en obligations, à taux d’intérêt fixes ou indexés, rend leur activité contraire à l’esprit islamique.

Quant à l’Etat, il n’est pas non plus acceptable qu’il ait recours à des bons du Trésor pour vivre au-dessus de ses moyens et pour combler ses déficits. Certes, dans son comportement moderne, l’homme habitué à emprunter ou à prêter à taux d’intérêt n’a pas conscience de fauter. Certains peuvent le faire dans un but généreux, comme d’emprunter pour construire des hôpitaux, d’autres dans un but critiquable pour satisfaire des appétits immoraux.

Ainsi les habitudes occidentales sont tellement enracinées dans les comportements économiques, que la notion d’intérêt apparaît plus comme amorale que comme immorale. Le bien et le mal résident dans les mentalités, dans les choix, dans l’éthique, et non plus dans le recours à l’intérêt.

Mais n’est-ce pas justement cette déformation progressive qui entraîne nos sociétés vers un matérialisme aberrant et vers des collectivités sans morale ni âme ? Cette question fondamentale nous est posée. Nous ne pouvons pas y rester indifférents.

Les défenseurs du système de crédit basé sur l’intérêt démontreront que jamais il n’aurait été possible au monde industriel d’atteindre une croissance qui fut la sienne au cours de ces dernières décennies, ni de mettre en place les infrastructures et équipements dont disposent actuellement nos sociétés. Aurait-on construit des autoroutes et installé autant de lignes téléphoniques et de réseaux d’électricité, si l’on n’avait pas émis des emprunts à cet effet ?

Le Brésil pourrait-il construire les barrages, garants de sa production électrique future, s’il ne pouvait anticiper, grâce à des prêts internationaux, sur les recettes à venir que cela lui rapportera ? Peut-on, sans tomber dans une complication inextricable, mettre en place un autre système aussi simple que celui de prêts à taux fixes, pour mobiliser les moyens d’investir ?

Ou bien doit-on renoncer au progrès économique rapide et à l’efficacité atteinte, avec ses fantastiques retombées de bien-être social, pour s’en tenir à des principes exprimés au VIIe siècle, à une époque où la vie économique était embryonnaire ? Toutes ces questions, liées au fonctionnement de la société temporelle, méritent un examen approfondi.

Deux séries de réponses peuvent convaincre, ou, tout au moins, semer le doute parmi les esprits satisfaits du système actuel :

— Notre société contemporaine est gravement malade de ses déséquilibres ; elle vit au-dessus de ses moyens, dans une monstrueuse inégalité, et les deux systèmes dominants qui l’ont façonnée telle qu’elle est — le capitalisme et le marxisme — sombreront pour n’avoir pas su résoudre les problèmes qui se posaient ; ils seront détruits, soit par leur affrontement, soit par un rejet de leurs doctrines ;

— Il est possible de proposer un autre type de société, d’inspiration divine et religieuse, qui allie des concepts moraux indiscutables et des pratiques économiques et sociales efficaces. S’il faut lui donner un nom, nous l’appellerons une société participative, d’inspiration divine.

A côté des résultats économiques remarquables de l’Occident, s’étend le gouffre de ses imperfections, de trois natures : l’insatisfaction sociale, les déséquilibres financiers, la crainte du futur. Tout cela était masqué par le fantastique progrès technique et la croissance temporaire qui en a découlé.

L’insatisfaction sociale résulte de ce qu’on a fait croire à l’homme que tout était possible et que tout lui était dû. Et comme cela est faux et irréalisable, on s’est attaché par le dérèglement du crédit et les déséquilibres du budget social de la nation et de celui de l’État, à abuser l’opinion publique. Mais les réalités se vengent, celles de l’inflation et du chômage.

La responsabilité des taux d’intérêt est éclatante par le niveau absurdement élevé qu’ils ont atteint. Tout le monde doit admettre qu’un taux de 20 à 25 % est usuraire. Il est trop facile d’en déduire le taux d’inflation pour prétendre que le taux « réel » de l’intérêt est égal à la différence entre les deux.

Ainsi, avec une inflation de 15 % et un taux d’intérêt de 20 %, le taux dit réel ne serait que de 5 % ? Cela est vrai et faux. Faux parce que si vous empruntez 100 F, vous devez effectivement payer 25 F chaque année, indépendamment de tous mouvements de prix qui peuvent ne pas affecter vos ressources ; mais vrai, car l’inflation sournoisement mange le capital nominal de son possesseur.

La réalité, c’est que les pays et leurs populations souffrent cruellement de la somme de ces deux maux, que ce soit au Brésil, où le seul taux d’intérêt a dépassé 100 % l’an (inflation 90 % et intérêt minimum 10 %), ou aux Etats-Unis où le taux élevé des intérêts a mis en panne de nombreux secteurs économiques et surtout modifié les attitudes des investisseurs.

Les taux d’intérêt élevés des Etats-Unis ont eu des effets économiques désastreux —mécaniquement et psychologiquement. Ils ont ralenti la consommation et la construction, basées sur des crédits devenus trop chers ; ils ont entraîné une grande sélectivité dans les investissements pour ne rendre possibles que ceux permettant de tels gains de productivité qu’ils diminuaient l’emploi ; ils ont pompé les ressources des pays étrangers en attirant les capitaux internationaux ; ils ont augmenté la masse monétaire en circulation et renchéri le dollar au détriment des pays moins riches. Ils ont développé inflation, chômage et déséquilibres.

Mais, plus grave encore, ils ont poussé les épargnants à placer leur argent sans risques, en comptes bloqués dans les banques. Ces taux ont découragé les investisseurs et les entrepreneurs, les détournant d’une utilisation créative de leur épargne, pour les transformer en jouisseurs passifs.

Une économie saine est celle qui pourra, à l’image notamment de la Suisse, éviter d’entrer dans la tourmente de taux d’intérêt élevés, ou mieux encore, en ignorer le principe même. Ce facteur néfaste à l’esprit d’entreprise est plus dérégulateur encore au niveau de la politique des Etats.

L’émission, sans principes ni limites, de bons du Trésor, d’emprunts des collectivités publiques, avec des formules alléchantes et trompeuses, stérilise les capacités réelles d’investissements productifs et entretient l’illusion du progrès social. Ainsi se trouve détournée l’épargne de son objectif essentiel qui serait de se mettre à la disposition d’entrepreneurs soucieux de créer des emplois productifs, ainsi que des produits et des services rentables et nécessaires.

Cette ponction excessive est stérilisante sur le plan national. Elle déséquilibre l’économie mondiale, lorsque ces prêts sont internationaux. Loin de nous de condamner la participation au développement du tiers monde. Mais, l’assurer par des prêts à taux d’intérêt fixe est encore une nouvelle illusion. Les pays ne sont pas à même d’assurer régulièrement des charges fixes, par surcroît en devises étrangères.

Alors, ne nous aveuglons pas : soit, ces prêts doivent se transformer en dons, soit, pour des pays qui ont décollé, ils peuvent être remboursés et ces mêmes pays pourraient, en outre, participer au développement des plus pauvres.

Les réunions du Fonds monétaire international, tenues récemment à Toronto, ont donné lieu à des discours alarmants et remarquables, comme celui de M . de Larosière montrant bien que les financements internationaux ont atteint un niveau qui condamne à la faillite de nombreux pays et de nombreux établissements financiers.

Pour ne prendre que deux exemples, citons le Mexique et le Brésil. Le Mexique a atteint un endettement total de 80 milliards de dollars et n’est pas en mesure de payer les intérêts correspondants, dont le montant annuel est évidemment considérable. Les banques américaines et britanniques, principaux prêteurs, ne pourront accorder un moratoire de cette importance.

Quant au Brésil, personne n’imagine qu’il puisse faire face à son échéance de 1983, estimée à 17 milliards de dollars, sans renégocier des prêts permettant le remboursement des avances et des intérêts dus. Ceux qui ont prêté à la Pologne, à la Dome Petroleum canadienne, à l’A.E.G . allemande, se trouvent dans un dilemme analogue : les taux d’intérêt qui justifiaient ces prêts, pour les prêteurs, ont masqué l’essentiel qui était d’assurer la rentabilité réelle des crédits accordés.

Ces divers éléments d’appréciation conduisent à considérer l’intérêt comme immoral, décourageant l’esprit d’entreprise, déréglant le train de vie de la société et de l’Etat, opprimant les pauvres — individus et pays en développement. Mais peut-on s’en passer ? Il serait trop facile de condamner pour détruire, et de se donner bonne conscience en créant d’autres misères et découragements. Est-ce là un péché avec lequel il faut vivre ou bien pouvons-nous y renoncer ? C’est là qu’intervient le projet islamique.

Olivier Giscard d’Estaing