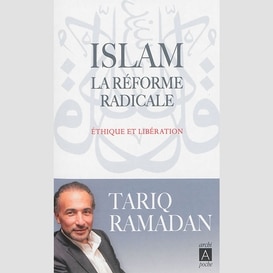

Dans une chronique exclusive à lire sur Mizane.info, Mehdi Bennani nous explique pourquoi il faut lire ou relire la Réforme radicale de Tariq Ramadan.

Un fait divers fascine, il a toujours la force de la vérité et parfois la magie de l’incroyable. Il n’invite pas au déni. Il en a été ainsi dans le cas de Tariq Ramadan. Une sorte d’allégorie du cirque de la vie avec un passage sans transition du dompteur à l’acrobate. Exit l’illusionniste. Retour à la vie réelle, toute honte bue.

La pensée n’est pas l’Homme

Hasardons-nous au parallèle avec Louis Ferdinand Céline. Son antisémitisme notoire n’en n’a pas fait un banni, un damné. Son voyage au bout de la nuit nous éclaire encore. Antéchrist de l’altruisme, il continue à être commenté par les bien-pensants malgré ses tares manifestes et assumés. Il est le bienvenu chez les porteurs de rêves. L’homme était détestable, son œuvre nous gratifie.

Essayons-nous à l’analogie avec Antonio Gramsci, idéologue prolixe dans les prisons du fascisme Italien. Il nous aura légué, dans des cahiers d’écolier, l’intellectuel organique qu’il a été, et l’union sacrée des forces sociales (le bloc historique) qu’il a conceptualisé. La mère des batailles, celles des idées, a pour finalité une révolution éthique et morale. Les instigateurs devront sur le front culturel, convaincre sans contraindre, pour tenter de modeler les représentations collectives et individuelles, la vision du monde, en d’autres termes les croyances, voire la croyance-source.

Revenons à notre cas d’espèce, l’homme a failli, sa pensée non. Ni plagiaire, ni prête plume, voilà l’unique pacte liant un auteur à son lecteur. Le reste ne nous concerne pas. Définitivement.

Qu’est-ce que la Réforme radicale de Tariq Ramadan ?

Osons alors lire ou relire Islam : La réforme radicale – Ethique et Libération plus de quinze ans après sa parution. Le titre est évocateur, le projet est ambitieux, et l’auteur invite dès les premières lignes les musulmans à construire un équilibre subtil : faire le pari de la fidélité dans le mouvement.

La perspective historique est celle de la fin d’un cycle fondé sur la relecture/interprétation. Son ambition est de passer d’une réforme d’adaptation à une réforme de la transformation en déplaçant le centre de gravité des sources du droit. Les tenants du savoir canonique devront désormais composer avec les dépositaires des sciences dites profanes.

Le périple commence par un état de l’art qui innocente les réformateurs de l’intention de dénaturer l’Islam, ou d’adapter aux vicissitudes du temps ce qui a pour vocation d’être atemporel. En parallèle, l’approche tendant à lier le dogmatisme supposé de la religion au caractère sacré du Coran est un sophisme dont beaucoup s’accommodent. Ni trahison, ni raideur, le renouveau (tajdid) et la rénovation (islah) sont intrinsèques à l’Islam.

Ils forment le lit de la lecture critique des textes (ijtihad) et de la primauté de l’intérêt général (maslaha), voire de la nécessité impérative (darûra). La dichotomie entre L’immuable (ath-thabit) et le changeant (al-mutaghayyir) prend la forme d’un fossé salutaire pour le croyant.

Les affaires sociales (mu’âmalat) peuvent alors faire l’objet de tous les ajustements souhaités voire souhaitables sans remettre en question, ni le culte (ibadatât), ni le crédo (aquîda). La réforme peut alors être déployée en toute confiance. A l’image de la conduite d’un changement, elle a été jusqu’à présent adaptative. Elle devra être dorénavant transformative et disruptive sans pour autant être subversive.

De Shafi’i à Shatibi

Trois figures historiques, entres autres, sont convoqués pour comprendre les sources de la jurisprudence (usul al fiqh) : Ash-Shafii, père fondateur de la discipline à l’origine d’une approche déductive voire restrictive, Abou Hanifa déployant une démarche inductive incluant de plein droit la coutume (urf) et l’analogie (qiyas) comme source de droit, et enfin Ash-Shatibi à quelques siècles d’intervalle qui fait la synthèse des deux premiers en intégrant le concept d’objectifs supérieurs (maqasîd).

L’échelle des cinq degrés de licité (recommandée, permise, licite, détestable, illicite) en deviendra relative et impliquera un effort permanent qui rend caduque toute littéralisme ou imitation aveugle (at-taqlîd).

Il s’agit de « libérer le Coran de la seule interprétation contextuelle offerte par la période médinoise ». La compréhension des objectifs supérieurs et la mise en œuvre combinée des méthodes déductives et inductives donnant lieu alors à une lecture critique dont la cohérence est salutaire en toutes circonstances.

Les sciences sociales à l’épreuve de la rigueur

Le livre révélé (Coran) et le livre ouvert (l’univers) sont alors perçus comme complémentaires et non superposables. L’équilibre ne peut être maintenu dans l’esprit des Hommes, que par l’égalité parfaite en légitimité, des experts de la substance religieuse avec les tenants du substrat expérimental.

Les sciences dites exactes sont, à ce titre, neutres religieusement parlant, et leur compréhension est sans limite. Ce qui leur donne un sens, c’est leur usage, qui doit éventuellement être encadré. Les sciences sociales et humaines de leur côté gagnent également un droit de cité sous réserve de faire preuve de rigueur méthodologique.

L’image prend forme. La triangulation des objectifs supérieurs, des principes universels, et des modèles historiques a une portée inclusive pour toute contribution de bonne foi, qu’elle soit normative ou pas. A l’inverse, nul ne peut s’arroger ni le monopole de la modernité, ni celui de l’universalité. La contingence de notre monde et sa complexité devant aller de pair avec l’humilité.

Il ne s’agit bien souvent plus de lire mais de décoder avec discernement pour agir avec justesse et justice. Ainsi « Réformer l’islam est une formule vide de de sens : ce qui importe est de savoir ce que les musulmans – en réformant leur compréhension – peuvent apporter – sans dogmatisme et en collaboration avec les autres traditions – à la réforme du monde contemporain. »

Un fait divers n’altère pas la force d’un argument

De la théorie à la pratique, Tariq Ramadan abonde tout d’abord dans le champ de la médecine. L’éthique devient déontologie. L’Islam est alors vu plus comme une orthopraxie agissante qu’une orthodoxie atone. En matière d’art et de culture, le propos est presque revendicatif et la diversité des modes de vie doit être une expression de l’unité des principes. A défaut les « réductions littéralistes » et les « projections culturelles » pourraient renforcer aux mieux la pensée dominante, à l’image du statut des femmes.

Quand il s’agit d’économie, le capitalisme doctrinaire et le consumérisme ubiquitaire, paraissent bien insignifiants face aux enjeux sociaux et environnementaux, et les habiller des oripeaux de la religion ne change rien à leur caractère décadent. En matière de politique, un pragmatisme à toute épreuve réduit l’exercice à de la « gérance administrative ». Des contre-pouvoirs transformatifs et non adaptatifs sont alors conviés pour métamorphoser des « monologues interactifs » en dialogues féconds ; philosophiques et scientifiques, spirituels et rationnels.

Tournons la page, au sens propre. Un fait divers peut suspendre temporairement notre jugement, intellectuellement parlant. Il ne peut en aucun cas par contre, altérer la force d’un argument, la portée d’une idée, ou encore l’amplitude d’une pensée. Le temps long de l’Histoire a toujours gain de cause face au temps court des événements. C’est ici la lecture possible que nous proposons pour la réhabilitation d’un texte malgré le contexte.

Islam : La réforme radicale – Ethique et Libération, Les presses du Châtelet 2008, Tariq Ramadan.

Mehdi Bennani